においはどうやって感じる?子どもと学ぶ鼻と脳のふしぎ

「くんくん…なんか焦げてる匂いがしない?」

キッチンにいた私がそうつぶやくと、子どもが「ママ、鼻すごいね!」と驚いた顔をしました。

ふと考えてみると、においってどうやって感じてるんだろう?

「鼻でにおいをかぐ」っていうけれど、どんな仕組みで“わかる”ようになっているんでしょうか。

この記事では、子どもにもわかりやすく説明できるように、においを感じるしくみを「鼻と脳のはたらき」からやさしく解説します。

毎日の生活の中で当たり前のようにしている“くんくん”の正体、一緒にのぞいてみませんか?

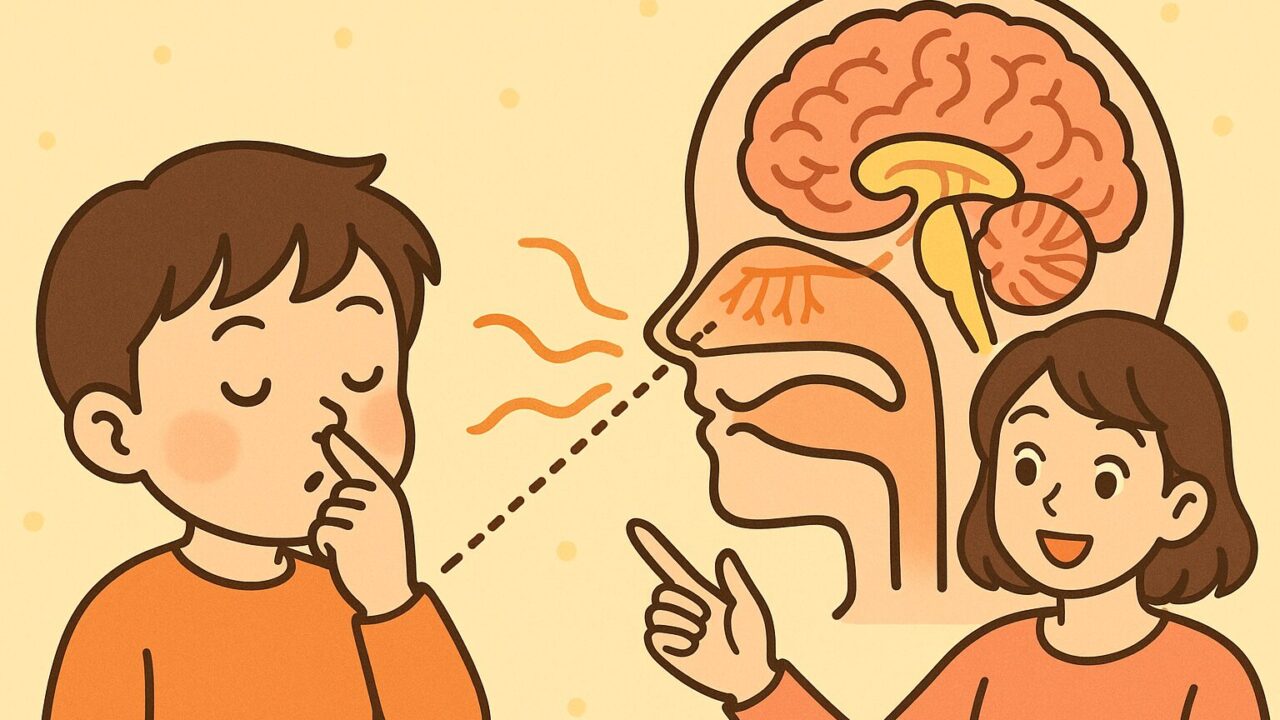

においは“鼻”だけじゃなく“脳”で感じている!

「においをかぐのは鼻」——そう思っている人がほとんどだと思います。

たしかに、においを最初にキャッチするのは鼻。でも、実は鼻だけではにおいの“正体”まではわからないんです。

鼻はセンサー、脳はデータの読み取り係

においの正体は、空気中をただよう小さな「におい分子」。この分子が私たちの鼻の奥に届くと、“においセンサー”とも呼ばれる「嗅細胞(きゅうさいぼう)」がそれをキャッチします。

嗅細胞は、鼻の奥の“嗅上皮”という場所にずらっと並んでいて、におい分子のかたちや性質に反応するセンサーのような役割をしているんです。

でも、そこで終わりではありません。

嗅細胞がキャッチした情報は、「電気信号」に変えられて、神経を通じて脳に送られます。

つまり…

鼻はにおいをキャッチするアンテナ

脳はその情報を分析・解読して「何のにおいか」を判断する司令塔

というように、それぞれ分担して働いているんですね。

これを聞いたとき、私はなんだかコンビプレイみたいだな〜と思いました(笑)。

鼻がボールを拾って、脳がゴールを決める。そんなイメージです。

子どもと話していて気づいたこと

うちの息子に「においってどこで感じると思う?」と聞いてみたら、「鼻が味を覚えてるんでしょ?」という答えが返ってきました。

たしかに、カレーのにおい=カレーの味、というように、においと味ってセットで感じることが多いですよね。

でも改めて考えてみると、「におい」って舌ではなく鼻と脳で感じている感覚なんです。

「鼻が感じたにおいを、脳が“これはカレー”って教えてくれてるんだよ」と説明すると、「じゃあ鼻だけじゃわからないんだね!」と納得していました。

このやりとりを通して、私自身も“感覚って脳で感じてる”っていう当たり前のことを、あらためて実感しました。

においがわかると生活がちょっと豊かに

たとえば、パンが焼けるにおい、シャンプーの香り、雨上がりの土のにおい…。

私たちは日々、無意識のうちにいろんなにおいを感じて、気分が変わったり、記憶がよみがえったりしています。

においは、目に見えないのに気持ちに作用する不思議な存在。

その仕組みを子どもと一緒に知ると、毎日の「くんくんタイム」がちょっと楽しくなる気がしています。

においをキャッチする「嗅細胞」のはたらき

私たちが「においがする!」と気づくその瞬間、実は鼻の奥ではとても精密なしくみが働いています。

鼻の中には、「嗅上皮(きゅうじょうひ)」というにおい専用のエリアがあり、そこにびっしりと並んでいるのが嗅細胞(きゅうさいぼう)。

この嗅細胞こそが、においをキャッチする最前線のセンサーなんです。

嗅細胞は“においの形”を見分けている

空気中に漂うにおいのもと——におい分子は、形や構造がそれぞれ異なります。

このにおい分子が鼻に入ると、嗅細胞の先端についている「受容体(センサー)」とぴたっと合わさることで反応が起きます。

ちょうど、鍵と鍵穴のような関係。

たとえば、

カレーのようなスパイス系のにおい

バラのようなフローラルな香り

それぞれにおい分子の構造がまったく違うので、反応する嗅細胞もまったく別のグループになります。

この“分子のかたちを見分ける”という能力、まさに鼻の中のプロフェッショナル集団ですよね。

においは“組み合わせ”で判断されている

「これはリンゴのにおい!」

「焼きたてのパンの香り!」

こうやって私たちがにおいを“名前”で認識できるのは、ひとつの嗅細胞だけが働いているのではなく、複数の嗅細胞が同時に反応しているからなんです。

たとえば、あるにおい分子が3つの嗅細胞を同時に刺激したとします。

このとき、脳はその“組み合わせパターン”を記録して、「この反応の組み合わせは、コーヒーのにおいだな」と判断しているんですね。

これはまるで、ピアノの“和音”を聴き分けるようなもの。

単音ではわからないけれど、いくつかの音が重なったときに、「あ、この曲だ!」と気づく感覚に似ています。

においの数は“無限”に近い

ちなみに、人間の嗅細胞の受容体の種類は、約400種類以上あるといわれています。

でも、においのバリエーションはそれよりはるかに多い。

どうしてそんなにたくさんのにおいを判別できるのかというと、400以上のセンサーを“組み合わせて使う”からなんです。

これって、本当にすごいことですよね。

私たちの鼻は、1つ1つのにおいをただ拾っているだけでなく、複雑なにおいの情報を一瞬で組み立てて、脳に送り出しているんです。

子どもに説明するときのおすすめフレーズ

うちでは、においの仕組みを話すときに「鼻の中には小さな“においのピアノ”があるんだよ」と説明しています。

いろんなにおいが空気に乗ってやってきて、鼻のピアノの鍵盤をポンポンポン…と押していく。

その組み合わせで「これはバナナ!」「これはお味噌汁!」って、脳が曲名を当てるように答えてくれるんだよ、と。

すると子どもも、「なるほど〜!」と楽しそうに納得してくれます。

においが記憶や感情とつながる理由

私が小学生の頃、夏休みに祖母の家へ遊びに行くのが恒例でした。

畳のにおいとお線香の香りが混ざった、あの独特な空気。

仏壇の前で手を合わせたこと、祖母の小さな背中、縁側で食べたスイカ——

大人になった今でも、お線香のにおいをかぐと、一瞬であの夏にワープしたような気持ちになるんです。

においには、記憶を呼び覚ます不思議な力があります。

しかもそれは、映像や音よりも強く、そして“感情ごと”よみがえるような感覚。

その理由は、脳の中で「におい」と「記憶・感情」を司る場所が、すぐ近くにあるからなんです。

においは「感情の引き金」になる

においの情報は、まず鼻の奥の嗅細胞でキャッチされ、「嗅球(きゅうきゅう)」という場所に届きます。

この嗅球は、脳の中心にある「大脳辺縁系」というエリアと密接につながっています。

大脳辺縁系には、こんな大切な働きをする部分があります。

扁桃体(へんとうたい)…感情の反応をつかさどる

海馬(かいば)…記憶を整理・保存する

つまり、においの情報は、他の感覚(視覚・聴覚・触覚など)よりもダイレクトに“心”に届きやすいルートを通っているのです。

だからこそ、

昔使っていた柔軟剤の香りで、子どもが赤ちゃんだった頃を思い出す

焼き魚のにおいで、実家の朝ごはんを思い出す

土のにおいで、運動会の緊張感を思い出す

といったように、ふとしたにおいが一気に感情を揺さぶることがあるんですね。

「においの記憶」は一生もの

視覚や聴覚の記憶は、時間が経つとぼんやりしてしまうこともありますよね。

でも、においの記憶って不思議なほど“鮮明”に残っていると感じませんか?

これは、においの記憶が「エピソード記憶(体験ごとの記憶)」として、感情と強く結びついて保存されるからなんです。

においは、言葉にできない思い出ごと、まるごと記憶に閉じ込められているんですね。

そしてそれは、私たちの人生を豊かにしてくれる“宝物”でもあります。

子どもとにおいの記憶を育てよう

ある日、息子が「このにおい、保育園のロッカーのにおいだ!」と笑っていました。

大人にとっては何気ない柔軟剤の香りでも、子どもにとっては「自分の場所」「安心できる空間」として記憶されているのかもしれません。

においの記憶は、小さな頃からどんどん積み重なっていきます。

だからこそ、

料理中に「このにおい、今日のメニューだね」と会話してみたり

お気に入りのハンドクリームを「ママのにおい」と覚えてもらったり

季節の香りを一緒に楽しんだり

そんな日常の“においとの出会い”が、家族の記憶や安心感につながっていくんだと思います。

においを感じなくなるとどうなる?

風邪をひいたときや、花粉症で鼻がつまっているとき、

「なんか…ごはんの味がよくわからない」

そんな経験、ありませんか?

私自身も、ひどい風邪をひいたときに、楽しみにしていたカレーの味がまったく感じられなくて、がっかりしたことがあります。

「カレーなのに、ただの茶色いペーストを食べてるみたい…」と、本当に悲しくなったのを覚えています。

これは、においが感じられなくなっていることで、味覚にも大きな影響が出ている状態なんです。

味の約8割は「におい」でできている?

「味は舌で感じるもの」と思われがちですが、実はそう単純ではありません。

「甘い」「しょっぱい」「すっぱい」「にがい」「うま味」などの“基本の味”は、たしかに舌の味蕾(みらい)という器官でキャッチします。

でも、それだけだと食べ物の「深い味わい」までは感じられないんです。

たとえば…

チョコレートとコーヒーの違い

バニラアイスと抹茶アイスの違い

これらは、舌だけでなく「鼻から感じる香り(におい)」を組み合わせることで初めて判別できるんですね。

実際、専門家の間では「風味(フレーバー)の約8割は嗅覚からの情報」と言われています。

つまり、味を感じるには“におい”が必要不可欠なんです。

鼻づまりで食事が味気なく感じる理由

花粉症の季節になると、私は毎年この“味気なさ”を実感します。

鼻が完全に詰まってしまうと、におい分子が嗅細胞に届かないため、香りの情報がまったく脳に伝わりません。

そうなると、

カレーを食べてもスパイスの香りを感じない

お味噌汁の出汁の風味がぼんやりする

フルーツの甘い香りが抜けて味が薄く感じる

といったように、食べ物全体がぼんやりした印象になってしまうんです。

これは身体にとっても大きな影響で、

「食欲がなくなる」「ごはんが楽しくなくなる」「満足感が減る」など、生活の質(QOL)そのものが下がってしまうこともあります。

“におい”のありがたみを感じるとき

私がいちばん「においって大事だな…」と実感するのは、鼻が治った瞬間です。

ようやく鼻づまりが解消されて、朝のコーヒーの香りがふわっと鼻を通ったとき、

「あぁ、生きてる…!」って思うくらい、感動するんですよね(笑)。

それだけ、私たちは日常の中で無意識に“におい”に支えられているんだと感じます。

子どもにも教えてあげたい感覚の仕組み

うちの息子も、風邪をひいたときに「ごはんの味がしないよ〜」としょんぼりしていたことがありました。

そのとき、「鼻でにおいを感じないと、味もちゃんとわからないんだよ」と話してみたら、「えっ!じゃあ鼻ってめっちゃ大事じゃん!」とびっくりしていました。

食事中に、「これ、どんなにおいがする?」「鼻をつまんで食べたらどうなると思う?」といった**簡単な“実験”**を親子でしてみるのもおすすめです。

感覚のしくみを知ると、子どもも「自分の体ってすごい!」と興味を持ってくれるかもしれません。

だからこそ、嗅覚って本当に大切。

元気なときには気づかないけれど、失って初めてわかる“においのありがたさ”って、ありますよね。

子どもと楽しむ「においの世界」

ある日、息子と一緒にスーパーに行った帰り、手をつないで歩いていたときのこと。

「ママ、このにおい、幼稚園と同じ!」

彼がそう言って指さしたのは、入口に置いてあったアルコールスプレー。

私には特別なにおいには思えなかったけれど、彼にとっては“毎日通っていた場所の記憶”と強く結びついていたようです。

子どもって、大人以上に“においの記憶”に敏感なんですよね。

しかも、その反応がまっすぐで素直。だからこそ、「におい」をテーマにした遊びや学びは、親子の時間をぐっと豊かにしてくれるなと感じています。

におい当てクイズで感覚を磨こう

わが家でよくやるのが「におい当てクイズ」。

ルールは簡単。目隠しをして、何のにおいかを当てるだけ。

たとえば…

醤油やお酢などの調味料

パパの整髪料

ママのハンドクリーム

子どものクレヨンやのり

身の回りのものでも、意外と当てるのが難しかったりして、大人の私が真剣になってしまうことも(笑)

特に、「わかった!…え?ちがうの!?」というときの子どもの反応がかわいくて、思わず笑ってしまいます。

この遊びのいいところは、嗅覚だけでなく、記憶や想像力も使うこと。

子どもが「このにおい、あのときの◯◯に似てる!」と連想する姿を見ると、感覚が育っているな〜と感じます。

季節のにおいを感じてみよう

季節ごとに、空気のにおいって変わりますよね。

春:道ばたの花や、洗いたてのカーテンのにおい

夏:汗と日焼け止め、夕立のあとのアスファルトのにおい

秋:枯れ葉や金木犀の香り、焼き芋の香ばしさ

冬:ストーブや灯油、静電気が走る前のピリッとした空気

私は、子どもと散歩するときに「今の空気って、どんなにおいがする?」と聞くようにしています。

すると、「なんか葉っぱがやけてるにおい!」「クリスマスの前のにおい!」なんて、感性たっぷりの返事が返ってきます。

「におい」は心の奥を育てるセンサー

私自身、昔かいだ石けんの香りが、母の手を思い出させてくれることがあります。

においって、五感の中でもとくに“心の奥”に残る感覚なんだと感じます。

子どもにとっても、いま触れているにおいが、

「ママのにおい」

「おうちのにおい」

「ぼくの安心できる場所のにおい」

として、心の中にずっと残っていくかもしれません。

だからこそ、日々の暮らしの中で「今日はどんなにおいがした?」と問いかけてみたり、ちょっとした香りの変化に気づいたら一緒に反応してあげたり。

そうした一つひとつが、子どもの感性や心の豊かさを育てる時間になると感じています。

においって、見えないけれど、ちゃんと心に届くもの。

だからこそ、親子で“においを感じる時間”を楽しむことで、会話が生まれ、記憶が深まり、絆が強くなっていくのかもしれませんね。

まとめ|においは「脳と心」で味わうセンサー

においを感じるって、ただの生理現象ではないんですね。

鼻でキャッチしたにおい分子が、脳の中で記憶や感情とつながって、「あ、これは〇〇のにおいだ」と気づく。

そして、懐かしい気持ちになったり、食欲がわいたり、誰かとの思い出をよみがえらせたり…。

においの世界って、とても繊細で深い感覚なんだと、改めて感じました。

子どもと一緒に「なんで?」と考えながら、日常のにおいを探す時間は、親子のコミュニケーションにもなります。

ぜひ、今日から“におい”に少しだけ意識を向けてみてください。

きっと、毎日がもっと楽しく、もっと豊かになるはずです。