絵馬とはどんな意味?書き方のポイント4個を子ども向けに解説

- 絵馬とはどんな意味なの?

- 絵馬の正しい書き方を教えて

- 絵馬を子どもにどうやって説明すればいい?

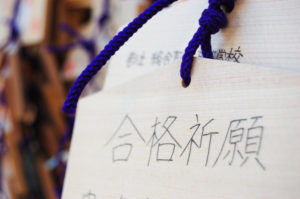

神社やお寺で、絵馬に「合格祈願」などの願いごとを書いたことがある人も多いのではないでしょうか。

今まで何となく絵馬に願いごとを書いていたかもしれませんが、神さまや仏さまに納めるものなので、意味や正しい書き方を知っておきたいですよね。

この記事では絵馬の意味や書き方についてくわしく書いています。

この記事を読めば、絵馬について子どもにもわかりやすく説明することができるようになります。

絵馬とはどんな意味?

絵馬とは神社やお寺の境内で見かける「絵と願いごとが書かれた木の板」のこと。

昔は神社やお寺に馬の絵を描いた板を納めていたことから「絵馬」と呼ばれています。

今では馬以外の色々な絵も描かれていますが、「絵馬」という呼び方が残っているのです。

- 願いごとをするときの「祈り」のために納めるもの

- 願いごとが叶ったときの「お礼」のために納めるもの

つまり絵馬とは神さまや仏さまに祈りやお礼を伝えるために書くものなのです。

絵馬の由来を知ろう

次に絵馬の由来について解説します。

昔の人は神さまに「本物の馬」を納めてお祈りをしていたのですが、やがて「木で作った馬」を納めるようになったのです。

このように絵馬は木で作った馬を神社やお寺に納めるようになったことに由来しています。

絵馬の歴史と始まり

昔から日本では、神さまは馬にのって人々の世界に降りてきたと言われていました。

そのため奈良時代には「本物の馬」を神さまに納めてお祈りをしていたそうです。

しかし本物の馬を納めるのはお金がかかって大変なので、やがて馬形(うまがた)という「木で作った馬」を納めるようになりました。

その後「馬の絵を描いた板」を納めるようになったのが、今の絵馬の始まりです。

室町時代には馬以外の絵も描かれるようになったそうです。

絵馬の値段はどれくらい?

絵馬の値段は神社によって違いますが、相場としてはだいたい500円〜1000円です。

絵馬の値段が安いところもあれば高いところもあります。

しかし値段の違いでご利益に違いがあるわけではないので、無理に高い絵馬を買う必要はありません。

絵馬の正しい書き方のポイント4個

神社やお寺で絵馬に願いごとを書いて納めるのであれば、絵馬の正しい書き方は知っておきたいですよね。

そこで絵馬の正しい書き方のポイントを4個ご紹介します。

ポイント1.願いごとを書くのは絵馬の裏側

絵馬に絵が描かれている方が表で、何も描いていない方が裏です。

たて書きでもよこ書きでもかまわないので、絵馬の裏側に願いごとを書きましょう。

ポイント2.願いごとは黒の油性マジックで書く

絵馬を納める場所は神社の境内なので、雨や風が当たる場所になります。

したがって雨に濡れても消えないように油性マジックで書いておくと安心です。

ポイント3.書く願いごとは1つだけの方がいい

願いごとはいくつもあると思いますが、1つの絵馬に書く願いごとは1つだけにしましょう。

なぜなら1つの絵馬に願いごとをたくさん書くと効果が弱くなると言われているからです。

ポイント4.住所や氏名を書く

神さまや仏さまに自分のことをお知らせするために絵馬には住所や氏名を書きましょう。

とはいえ個人情報は書きにくいので、住所の番地までは書かないようにしたり、氏名は名字だけまたはイニシャルを書くといいでしょう。

絵馬を納める方法

願いごとを書いた絵馬は「絵馬を買った神社やお寺に納めるのが1番いい」と言われています。

絵馬を納める場所は、絵馬を書く場所の近くにあることがほとんどなのですぐに見つかるはずです。

絵馬をかける位置は自分の目線よりも高いところにかけるのがポイントです。これは絵馬が神さまや仏さまに納めるものだからです。

絵馬をかける向きはか願いごとが見えるようにかけてください。これは神さまや仏さまから願いごとが見えるようにするためです。

他人の絵馬と重なっても問題ありませんが、他の絵馬を動かしたり外したりしないようにしましょう。

他人の絵馬を見るのはダメ?

他人の絵馬を動かしたり外したりするのはダメですが、他人の絵馬を見るのはダメではありません。

そもそも絵馬は願いごとが見えるようにかけるのが正しいので、他人の絵馬が見えるのは仕方がないこと。

ですので他人の絵馬の願いごとを見てしまっても大丈夫です。

ただ後ろに隠れている絵馬をわざわざ引っ張り出して見るのはやめておきましょう。

絵馬は家に持ち帰ってもいい?

絵馬は神社やお寺に納めて帰る人が多いですが、家に持ち帰ってもかまいません。

ただ絵馬は神社やお寺でいただいた大切なものなので、神棚や高い場所に飾っておいてください。

まとめ

絵馬について子どもにも説明できるようにわかりやすく書いてきましたが、もう一度確認しておきましょう。

絵馬とは「馬の絵と願いごとが書かれた木の板」のことで、正しい書き方のポイントは4個あります。

- 願いごとを書くのは絵馬の裏側

- 願いごとは黒の油性マジックで書く

- 書く願いごとは1つだけの方がいい

- 住所や氏名を書く

絵馬は神さまや仏さまに願いごとをしたり願いごとが叶ったときのお礼を伝えるためのものです。

しかし神さまや仏さまにお願いをするだけではなく、「神さまへの感謝」と「毎日の努力を忘れないという気持ち」を込めて書くことが大切です。