掃除道具おすすめアイテム10選|ママ目線で選んだ本気の便利グッズ

子育て中って、家の中がすぐに散らかるし、汚れもあっという間…。

「今日はここだけでも!」と掃除を始めるのに、道具が使いにくかったり、手間がかかると、やる気がどんどん削がれてしまいますよね。

私も以前は、面倒で見て見ぬふりをすることが多かったのですが、「使いやすくて、サッと取り出せる掃除道具」に変えたことで、気持ちがぐっとラクになりました。

この記事では、実際に私が使ってよかった&家族にも好評だった掃除道具を厳選してご紹介します。

1. ほこり対策に!サッと使える「ハンディモップ」

使いやすさ重視で選びたい

棚の上、テレビ台、窓のサッシ、冷蔵庫の上…気づけばホコリってあちこちに溜まってますよね。

でも正直、「わざわざ雑巾を取りに行くのも面倒だな…」と後回しにしてしまうこと、ありませんか?

そんなときに便利なのが、「いつでも手が届く場所に置けるハンディモップ」です。

我が家では、リビングと寝室のそれぞれに1本ずつスタンバイ。

朝の着替えついでや、子どもが遊んでいる間に、気づいたときにサッと使えるので、ホコリが積もる前に対処できるようになりました。

さらに、私は【使い捨てタイプ】と【洗って繰り返し使えるタイプ】の両方を使い分けています。

使い捨てタイプ:テレビ台やコンセント周りなど、細かいホコリに。汚れたらポイできて衛生的。

繰り返しタイプ:棚の上や家具まわりなど広範囲に。コスパがよくて、エコな点も気に入っています。

どちらも持ち手が軽く、毛足が長めのものを選ぶと、すき間にスッと入って気持ちよく取れます。

子どもも一緒に使える

ハンディモップは、掃除道具の中でも「子どもと一緒に使いやすいアイテム」だと思います。

わが家の4歳児も、自分で持ってあちこちフリフリ。ぬいぐるみにも使っていたりします(笑)

最初は遊び感覚でも、「お手伝い=楽しい」って感覚が育つのがいいなと思ってます。

掃除って、特別なことじゃなくて“日常の一部”にするのが大事。

ハンディモップはその入り口としてぴったりで、忙しい毎日でも「やろうかな」と思えるキッカケを作ってくれました。

また、かわいい柄のカバーや、インテリアになじむ色のものも増えているので、見える場所に置いてもストレスになりません。

2. 床掃除の必需品「フローリングワイパー」

ウェットシートとの組み合わせが最強

掃除機を出すほどじゃない。でも目に入るホコリや髪の毛、食べこぼし…。

そんな“ちょっと気になる”タイミングって、意外と多くないですか?

私は、朝の「家を整えるタイム」の中で、フローリングワイパーを使った軽い掃除を日課にしています。

毎日ではなく、平日は乾いたシートでホコリ取り、週末はウェットタイプでサッと水拭き。

これだけでも、足元のスッキリ感が全然違うんです。

シートを付け替えるだけで、床の状態や気分に合わせて調整できるのもありがたいポイント。

掃除機よりも音が出ないから、子どもが寝ている朝の時間でも使えるのが助かっています。

また、家具の下やすき間にもスイスイ入るので、「掃除した感」が得られるのもモチベーションにつながっています。

子どもが歩き始めたら特におすすめ

赤ちゃんがハイハイを始めたり、つかまり立ちをし始める頃から、床の汚れに敏感になるようになりました。

フローリングに近い距離で生活するからこそ、清潔な床をキープするために“こまめ掃除”は欠かせないと感じるようになったんです。

でも、時間も気力も限られている子育て中。

だからこそ、「気づいたらサッと動ける」フローリングワイパーは頼もしい存在です。

私は、リビングに1本、寝室にも1本置いています。

子どものお菓子の食べこぼしやペットの毛(飼ってる方なら!)にも、すぐ対応できるので、家の中の“ちょこっと汚れ”が放置されにくくなりました。

しかも、最近はおしゃれな柄や、収納スタンド付きのタイプも多くて、出しっぱなしでも気になりません。

3. “ぬめり”を撃退!お風呂掃除用の「バスブラシ」

柄付き&軽量タイプが便利

お風呂掃除って、本当に体力使いますよね…。

特に冬場なんて、床にひざをつけるのもイヤだし、水が冷たいし、気合いが必要。

そんな私の味方になってくれたのが、「柄付きのバスブラシ」でした。

腰をかがめずに立ったまま掃除できるだけで、こんなにラクなんだ!と感動したのを覚えています。

持ち手が長いと、壁や天井のカビ予防にも届くし、浴槽の外側や裏側も手が届きやすくなります。

しかも最近は、軽くて滑りにくい素材のブラシが多く、濡れた手でも扱いやすいのが嬉しいところ。

収納のしやすさで選ぶなら、吊るせるフック付きや自立式のタイプもおすすめ。

我が家では、浴室内にマグネットでくっつけられる収納ラックを使って、濡れたままでもそのまま乾かせるようにしています。

毎日のついで掃除に

「お風呂掃除は面倒」という気持ち、すごくよくわかります。

でも、毎日ちゃんと掃除しなきゃ…と思うとハードルが上がってしまうんですよね。

そこで私が実践しているのが、「お風呂に入るついでに1か所だけ掃除する」方法。

たとえば、今日は浴槽のフチ、明日は壁の一面だけ、明後日は床の四隅…という感じで、完璧じゃなくても“今日の1か所”を意識するようにしています。

これなら負担が少なく、結果的に浴室全体がキレイに保たれるようになりました。

しかも、お風呂上がりにちょっとこするだけなので、掃除のために服を濡らす必要もなくなります。

子どもと一緒にお風呂に入っているときも、「ここ、ちょっとこすって〜」と頼むと意外と楽しそうにやってくれることも(笑)

日常の延長でお風呂掃除を取り入れられると、本当にラクになります。

4. 「メラミンスポンジ」でサッと水回りの汚れ落とし

水だけで落ちるのが魅力

水回りって、気づいたときには水垢や黒ずみがついていて、「あーまた放置してた…」と反省すること、ありますよね。

でも、洗剤を出して、ゴム手袋して、となるとハードルが上がってしまう…。

そんなズボラ気質な私でも続けられているのが、水だけで汚れが落ちる「メラミンスポンジ」なんです。

このスポンジ、使ってみると想像以上に汚れがよく落ちてビックリ。

特に効果を感じるのが、以下のような場所です。

キッチンのシンク周りや蛇口のくすみ

お風呂のイスや洗面器のぬめり

洗面ボウルの水垢

窓のサッシや細かいパーツの黒ずみ

洗剤いらずなので、子どもと一緒のバタバタな朝でもパパッと掃除できますし、におい残りの心配もありません。

「時間も気力もないけど、汚れが目に入るのはイヤ!」というときの、最強アイテムです。

小さくカットして常備

私は100円ショップで売っているブロックタイプを購入し、自分で小さくカットして使っています。

だいたい親指くらいのサイズに切って、家中に“仕込み”ます。

キッチンの引き出しのすみに

洗面所の棚に

お風呂のラックに

玄関の掃除道具コーナーにも

あちこちに置いておくと、「あ、ここ汚れてる」と思ったその瞬間に手が伸びるんです。

“今やろう”ができる環境って、掃除の習慣化には本当に大事。

汚れたら捨てられるし、見た目もスッキリ。

気持ちのいい空間が保てるようになると、気分まで前向きになります。

ちなみに、力を入れすぎるとコーティングが剥がれる素材もあるので、使う場所だけはちょっと注意。

慣れてくると、どこに使うのがベストか自然とわかってきます。

5. トイレ掃除のストレスを減らす「使い捨てブラシ」

衛生面での安心感が◎

トイレ掃除って、できれば誰かに任せたいくらい憂うつな家事のひとつ。

中でも気になっていたのが、「ブラシの収納」や「濡れたままの不衛生さ」でした。

以前は、定番のブラシとケースを使っていましたが、掃除後の水滴や、ブラシに残る汚れがどうしても気になってしまい…。

ケースの底に水が溜まっているのを見て、思わずゾッとしたこともあります。

そこで使い始めたのが、ブラシ部分が使い捨てになっているタイプのトイレブラシです。

ヘッドは汚れたらそのままゴミ箱、またはトイレに流せるタイプもあり、触れずに処理できるのが本当にラク!

ブラシ自体がスリムでコンパクトなので、トイレ内の収納もすっきりします。

「トイレ掃除=イヤな家事」だった気持ちが、ちょっとだけ軽くなったのを感じました。

子育て家庭だからこそ、衛生第一

小さな子どもがいると、トイレを使う頻度が増えるうえに、思わぬ場所を触ってしまうこともありますよね。

だからこそ、トイレまわりは常に清潔を保っておきたいという気持ちが強くなりました。

使い捨てブラシにしてからは、掃除の心理的ハードルがぐっと下がり、「気づいた人がすぐに掃除できる」ように。

夫も娘も、「これなら自分でもやれる」と言って、以前より積極的に掃除に参加してくれるようになったのは、思わぬ嬉しい変化でした。

また、洗剤付きのタイプなら、洗剤を出す手間も省けるので、時短にもなります。

「道具を変えるだけでここまで違うんだ」と実感したアイテムのひとつです。

特に来客前や、気になったタイミングでサッと掃除したいとき、使い捨てブラシの手軽さと安心感は大きな味方。

トイレ掃除に抵抗がある方にこそ、ぜひ試してみてほしい道具です。

6. 「コードレス掃除機」でこまめにリセット

“出すのが面倒”を解消

「掃除したいけど、あの大きな掃除機を出すのが面倒で…」という声、私もよくわかります。

以前は、押し入れの奥からコード付き掃除機を出して、コードを伸ばして、コンセントを差し替えて…と、準備だけで疲れてしまっていました。

その手間を一気に解消してくれたのが、軽くてすぐ使える「コードレス掃除機」でした。

今では、リビングの一角に専用のスタンドを置いて、“立てかけたまま”収納。

気になったときにサッと手に取れて、コードを気にせずどこでも使えるので、「ちょっとだけ掃除しよう」が本当にラクに。

パワーが心配だったけれど、最近のモデルは吸引力も十分。

「掃除=気合いが必要な作業」から、「ついで感覚の家事」に変わりました。

掃除って、“始めるまでのハードル”が一番高いんですよね。

そのハードルをコードレス掃除機がグッと下げてくれました。

子どもが寝ていても静かに掃除

子育て中の掃除で困るのが、「子どもが寝ている間に掃除したいけど、音が気になる」問題。

我が家も、赤ちゃんの頃はちょっとの音で目を覚ましてしまい、掃除機をかけるタイミングが限られていました。

でも、最近のコードレス掃除機はモーター音がとても静か。

赤ちゃんのお昼寝中でも気にせず使える静音性が、思った以上にストレスフリーでした。

しかも軽いので、階段の掃除や車内のちょこっと掃除にも大活躍。

「掃除の自由度」が上がったことで、気分も軽くなった気がします。

さらに、コードがないと安全性もアップ。

子どもが掃除機に近づいても、コードにつまずく心配がないのは地味に大きなメリットでした。

わが家では、日中の掃除はコードレスでサッと、週末やしっかり掃除したい日はコード付きの強力タイプを使う…というハイブリッド方式を採用中です。

7. 「セスキ炭酸ソーダスプレー」は万能選手

ナチュラル系クリーナーで安心

キッチンの油汚れ、テーブルの皮脂汚れ、洗面所の水垢…。

毎日少しずつ溜まっていく汚れたち、気にはなるけど、いちいち場所ごとに洗剤を変えるのは面倒ですよね。

そんなときに頼れるのが、1本でいろんな汚れに対応できる「セスキ炭酸ソーダスプレー」です。

私は、市販のものを使うこともありますが、水に粉末を溶かして自作することもあります。

界面活性剤フリーで手肌にもやさしく、安心して使えるのが何よりの魅力。

洗剤特有のにおいも少ないので、食事の準備中でも気になりません。

小さな子どもがいる家庭では、「成分のやさしさ」を重視したいですよね。

実際、掃除が億劫になっていた油よごれやドアノブのベタつきも、これ一本でスルンと落ちるようになり、掃除のハードルがぐっと下がりました。

キッチンやドアノブの掃除にも

セスキスプレーの便利さを実感したのは、キッチンまわりの掃除からでした。

換気扇のフィルター

コンロ周りの壁

冷蔵庫の取っ手

電子レンジの外側

子どもがよく触るドアノブやスイッチ

気になるところにシュッと吹きかけて、サッと拭くだけで、ベタつきがなくなる感覚が気持ちいい!

「こびりついた汚れを落とす」より、「汚れが溜まる前にちょこちょこ拭く」習慣の方が、結果的に掃除がラクになるんですよね。

我が家では、スプレーボトルをラベリングして数か所に置いていて、「気づいたときにすぐ掃除」できるようにしています。

無印風のシンプルなボトルなら見た目もスッキリ。キッチンや洗面所に出しっぱなしでも生活感が出すぎず、おすすめです。

香り付きのものも売っていますが、私は無香料派。料理や他のアロマと混ざらないので、使う場所を選ばないところも気に入っています。

8. 「コロコロローラー」はリビングの相棒

ほこり・髪の毛・食べこぼしに

毎日過ごすリビングって、気づけばいろんなゴミが落ちてますよね。

ホコリ、髪の毛、子どものお菓子のカス、ペットの毛…。掃除機をかけても、なぜか「取り切れてない感」が残ることも。

そんなとき、頼りになるのが「コロコロローラー」。

粘着テープでゴミをしっかり“見える化”できるから、掃除の達成感が段違い!

私は特に、掃除機をかけた後の「仕上げ」に使うことが多いです。

ラグの上やソファの隙間、テレビ台の前など、“見えてるけど吸えない”ゴミをスイスイ取ってくれて、ものすごく気持ちいい。

また、掃除機を出すほどじゃないけど、ちょっとスッキリさせたいときにも最適。

座ったままでも手が届く範囲をサッと転がせば、数分でリビングが整います。

最近はケース付きのデザインや、持ち手が長くて立ったまま使えるタイプもあって、「見た目がインテリアに馴染むか」も選ぶ基準にしています。

子どもにも“任せやすい”

コロコロローラーのいいところは、子どもでもすぐに使える“簡単さ”。

力も要らないし、危ない道具じゃないので、我が家では“お手伝いデビュー”にもぴったりでした。

「今日は〇〇ちゃんがコロコロ係ね〜」とお願いすると、けっこうノリノリでやってくれます。

特に、粘着テープにゴミがついていくのを見るのが楽しいみたいで、「うわ〜取れた!」と毎回報告してくれるのが微笑ましいです(笑)

終わったらテープを自分でちぎって捨てるところまでが“任務”。

こういう小さな達成体験の積み重ねが、「自分も家のことができる」という自信につながっている気がします。

我が家では、リビングと寝室に1本ずつ置いていて、気づいた人が使うルール。

コロコロのおかげで「掃除=家族みんなでやること」が少しずつ定着してきたように思います。

9. 「マイクロファイバークロス」は万能ふき取りグッズ

乾拭き・水拭きどちらにも使える

掃除用のふきんって、どれも同じように見えて、実は全然違う…。

そう感じたのは、「マイクロファイバークロス」を使い始めてからでした。

このクロス、吸水性・拭き取り力・速乾性、どれをとっても優秀なんです!

毛羽立ちにくくて、力を入れなくてもスッと拭けるので、拭き掃除が驚くほどスムーズに。

水拭きで汚れを浮かせたあと、乾いたクロスで仕上げると、まるでプロの清掃後のようなスッキリ感があります。

我が家では、以下のような場所に使っています。

窓ガラスや鏡のくもり取り

食卓の食べこぼしのふき取り

テレビやスマホ画面の指紋取り

洗面台の水滴拭き上げ

ペットボトルの結露ふき取り など

繊維の細かさがポイントなので、ゴシゴシこすらなくても汚れが絡んでくれる感覚があって、時短にもつながっています。

色分けして用途を分けると便利

ふきんって、どこに使ったか分からなくなってしまうと、衛生面が気になりますよね。

そこで私が実践しているのが、「色ごとに用途を分ける」使い方です。

たとえば、

ピンクはキッチン用(シンク・作業台など)

グリーンは洗面所用

ブルーは窓・鏡用

グレーは家具やテレビ台用

というように、クロスの色を決めておけば、家族が使うときにも混乱しません。

見た目にも統一感が出て、「使いやすい&しまいやすい」が叶います。

また、100均やホームセンターなどで手に入りやすく、使い倒して汚れたら気兼ねなく交換できるのも嬉しいポイント。

収納は、S字フックに吊るして干せるようにしておくと乾きも早く、すぐに再利用できて便利です。

1セット家にあるだけで、家中のあらゆる拭き掃除に対応できる頼もしさ。

「これでいい」じゃなくて、「これがいい」と思えるクロスに出会えると、掃除へのハードルがぐっと下がりますよ。

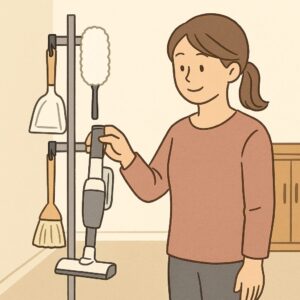

10. 「掃除道具収納ラック」で“しまいやすさ”を確保

出しっぱなしでも気にならない工夫

掃除道具そのものは便利なのに、なぜか使う気になれない…。

その原因が「収納しにくいこと」だったと気づいたのは、家中の掃除道具を見直したときでした。

掃除機は部屋の隅に立てかけっぱなし、フローリングワイパーはクローゼットの奥。

「片付ける場所がない」「見た目が生活感丸出し」そんな小さなストレスが、掃除のやる気を削いでいたんです。

そこで導入したのが、見た目もスッキリ整う「掃除道具専用の収納ラック」でした。

壁に立てかけるだけのシンプルなスタンドや、突っ張り棒タイプのラック、マグネットで壁にくっつける収納ボードなど、種類はさまざま。

使う場所や道具の種類に合わせて選ぶことで、「出しやすく、戻しやすい仕組み」が自然に整いました。

見た目に気を配ることで、リビングや洗面所に“見せる収納”として置いても違和感なし。

むしろ、掃除道具が視界に入ることで、「ついで掃除」がしやすくなったと感じています。

家族みんなで使いやすくなる

収納ラックを使い始めて一番良かったのは、家族が自発的に掃除に参加するようになったことでした。

「掃除道具どこ?」「これどこに戻すの?」というやり取りが減り、それぞれが使いたいときにサッと取り出して使えるように。

定位置が決まると、不思議と家族全体が“片付けやすい空気”になるんですよね。

たとえば、玄関には小さめのほうきとちりとり、洗面所にはメラミンスポンジとクロス、トイレには使い捨てブラシ…。

場所ごとにミニラックや壁収納を取り入れておくと、わざわざ別の場所から持ってくる必要がなくなります。

子どもも「この道具はここに戻すんだよね」と覚えてくれるようになり、片付けの習慣づけにもひと役買っています。

掃除道具って、つい後回しになりがちだけど、「しまいやすさ」と「取り出しやすさ」を意識するだけで、使うハードルがぐっと下がるもの。

収納の工夫ひとつで、家の中が格段に整いやすくなると実感しています。

まとめ|「手に取りやすさ」が掃除のカギになる

掃除道具って、どれも似たように見えるけれど、「取り出しやすさ」や「自分に合っているか」で、掃除のハードルがまったく変わります。

私自身、道具を見直しただけで、「ちょっとだけやろうかな」が自然に増えて、家も心もスッキリしてきました。

毎日の掃除を“がんばること”にしないために、道具の見直しはすごく大切。

今回紹介した道具の中に、「これなら使ってみたいかも」と思えるものがあれば、ぜひ取り入れてみてくださいね。