春の七草の覚え方の順番は?七草粥はいつから始まったのか由来も解説

[box class=”glay_box” ]

- 春の七草の覚え方には順番があるの?

- 春の七草の種類や覚え方のコツを教えて

- 七草粥はいつから始まったのか由来も知りたい

[/box]

春の七草といえば年明けに食べる七草粥(ななくさがゆ)で知られています。

しかし春の七草の種類や覚え方については、意外とわからない人も多いのではないでしょうか。

この記事では春の七草の種類や覚え方についてくわしく書いています。

この記事を読めば春の七草の覚え方がわかるので、子供にも簡単に教えられるようになります。

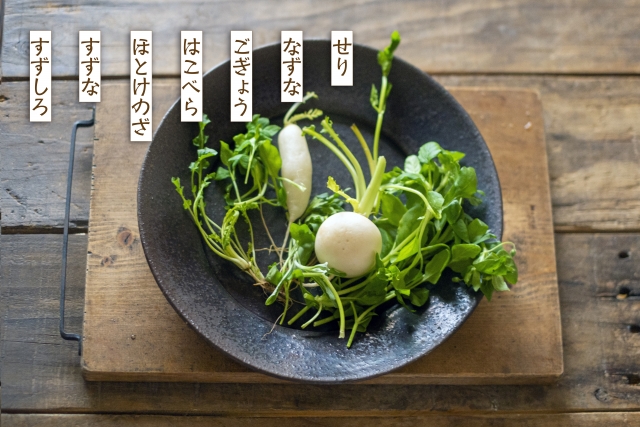

春の七草の覚え方の順番は?

春の七草は、特に順番が決まっているわけではありません。

しかし春の七草には覚えやすい順番があるので、ここでは「春の七草の覚え方の順番」を紹介します。

[box class=”glay_box” title=”春の七草の覚え方の順番”]

- せり

- なずな

- ごぎょう

- はこべら

- ほとけのざ

- すずな

- すずしろ

[/box]

これが昔から一般的に言われている、春の七草の覚え方の順番です。

春の七草の覚え方のコツ

春の七草の覚え方のコツは、短歌のリズム(5・7・5・7・7)で覚えることです。

まず春の七草の覚え方の順番に「これぞななくさ(これぞ七草)」を追加します。

[box class=”glay_box”]

- せり

- なずな

- ごぎょう

- はこべら

- ほとけのざ

- すずな

- すずしろ

- これぞななくさ

[/box]

最後に「これぞななくさ」を追加すると、短歌のリズムで覚えやすくなります。

春の七草は短歌のリズムで覚えるのがコツ

この順番どおりに、春の七草を短歌のリズム(5・7・5・7・7)であらわすと以下のとおり。

春の七草の覚え方のコツは短歌のリズムで覚えることなので、リズムにのって読んでみましょう。

[box class=”glay_box” title=”春の七草の覚え方のコツ”]

- せり、なずな(5)

- ごぎょう、はこべら(7)

- ほとけのざ(5)

- すずな、すずしろ(7)

- これぞななくさ(7)

[/box]

このように短歌のリズム(5・7・5・7・7)にしてみると、スッと頭に入るので覚えやすくなります。

春の七草の種類と意味

春の七草の種類とそれぞれの由来や意味について解説します。

[box class=”glay_box” title=”春の七草の種類と意味”]

- せり・・・漢字は「芹」と書く。川辺に生える香りがいい植物で、「競り勝つ」という意味がある。

- なずな・・・漢字は「薺」と書く。ぺんぺん草のことで、「撫でて汚れを取り払う」という意味がある。

- ごぎょう・・・漢字は「御形」と書く。ハハコグサという植物で、「仏体」の意味がある。

- はこべら・・・漢字は「繁縷」と書く。ハコベとも呼ばれている植物で、「繁栄がはびこる」という意味がある。

- ほとけのざ・・・漢字は「仏の座」と書く。コオニカタビラという植物で、「仏の安座」という意味がある。

- すずな・・・漢字は「菘」と書く。カブのことで、「神を呼ぶ鈴」という意味がある。

- すずしろ・・・漢字は「蘿蔔」と書く。大根のことで、「汚れのない清白」という意味がある。

[/box]

春の七草を食べる七草粥はいつから始まった?

春の七草を食べる七草粥が始まったのは室町時代以降です。

正確には室町時代以降に「七草粥の形」になり、江戸時代には「1月7日に七草粥を食べるのが一般的」になりました。

七草粥の由来とは?

春の七草を食べる七草粥の由来は、昔の中国の風習と日本の風習が合わさってできたものと言われています。

昔の中国には1月1日〜8日までの間、日にちを動物や人に当てはめてそれぞれの占いをする風習がありました。

[box class=”glay_box” title=”中国の占いの風習で当てはめていた動物や人”]

- 1日・・・鶏

- 2日・・・狗(いぬ)

- 3日・・・猪

- 4日・・・羊

- 5日・・・牛

- 6日・・・馬

- 7日・・・人

- 8日・・・穀

[/box]

1月7日に人を当てはめた「人日の節句(じんじつのせっく)」には、「七種菜羹(ななしゅさいのかん)」という7種類の野菜が入った汁物を食べて、無病息災を願ったそうです。

それに対して昔の日本では、1月6日に野山で雪の下から出てきた新芽を摘んで、7日の朝にお粥にして食べる「若菜摘み」という風習がありました。

やがて中国から「人日の節句(じんじつのせっく)」の風習が伝わり、日本の「若菜摘み」と合わさったのが七草粥の由来です。

[aside type=”normal”] 昔の日本で若菜摘みがされていた旧歴の1月6日は今の2月頃にあたります。 [/aside]

七草粥はいつ食べるのが正しいの?

春の七草は七草粥として食べることで知られていますが、1月7日に食べるのが正しいとされています。

七草粥は春の七草を刻んで入れて作ったお粥のこと。昔の日本では七草粥は邪気を払い、長寿や健康を願う意味で食べられていました。

[aside type=”boader”] 今では正月のごちそうを食べすぎて疲れた胃腸を休ませるという意味もあります。 [/aside]

まとめ

春の七草の覚え方の順番について書いてきましたが、もう一度確認しておきましょう。

[box class=”glay_box” ]

- 春の七草には順番は決まっていないので、昔から言われている覚えやすい順番で覚える

- 春の七草は短歌のリズムにすると覚えやすい

- 七草粥が始まったのは室町時代以降で、1月7日に食べるのが一般的になったのは江戸時代

- 七草粥は昔の中国の「人日の節句」の風習と、日本の「若菜摘み」の風習が合わさったのが由来

- 七草粥は1月7日に食べるのが正しい

- 七草粥は昔の日本では長寿や健康を願っていたが、今は疲れた胃腸を休ませる意味もある

[/box]

春の七草を食べる七草粥は長寿や健康を願う儀式。

お正月のごちそうを食べて疲れた胃腸を休ませる意味でも、ぜひ七草粥の儀式を取り入れてみてはいかがでしょうか。