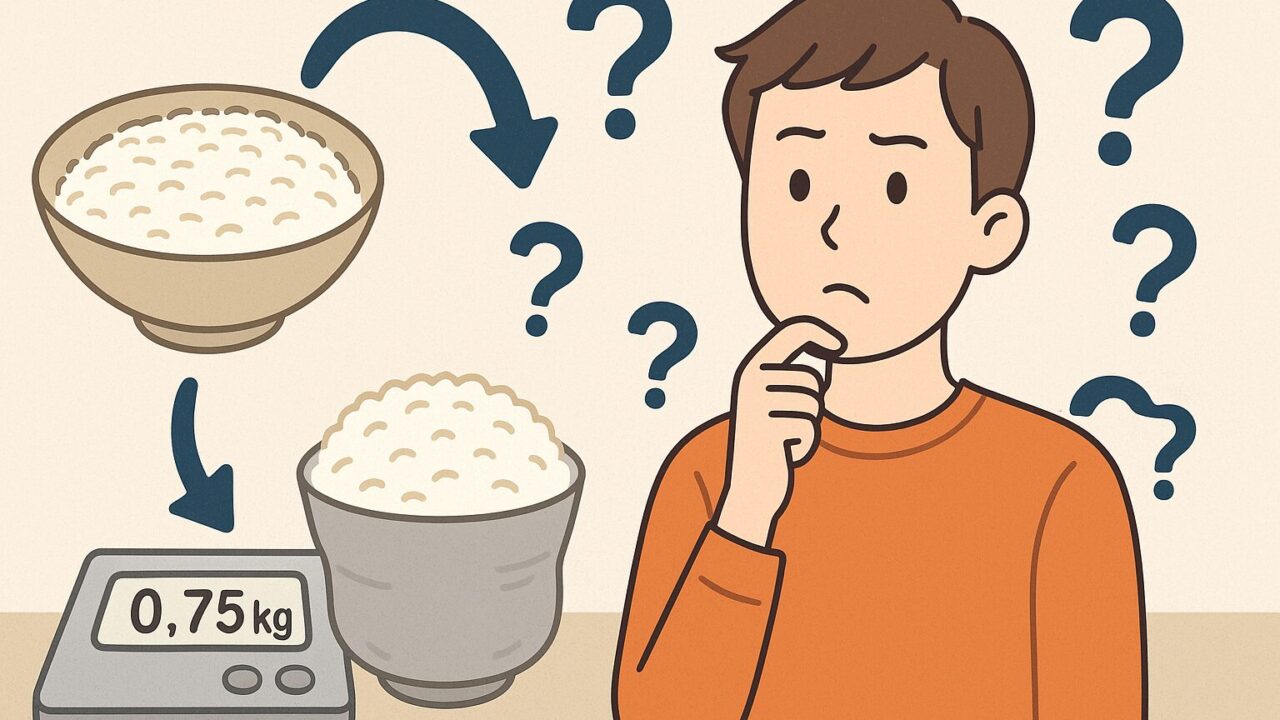

米5合は何キロ?約0.75kgになる理由と炊き上がりの重量

「米5合は何キロ?」と疑問に思ったことはありませんか?日常的にご飯を炊く際、正確な計量はおいしいご飯を炊くためにとても重要です。

実は、米5合の重さは約0.75キロですが、炊き上がりの重さは大きく変わります。適切な水加減や計量方法を知らないと、思ったよりも柔らかすぎたり、硬すぎたりすることも。

この記事では、米5合の重さを詳しく解説し、炊き上がり後の変化や適切な炊飯方法についても掘り下げます。ご家庭での最適なご飯の炊き方を知り、よりおいしい食卓を実現しましょう!

米5合は何キロ?その重さと炊き上がりの関係

米5合の重さ:グラムとキロの換算

一般的に、日本で使用される1合の米の重さは約150グラムです。これは、品種や乾燥状態によって若干の違いがありますが、ほとんどの日本米で共通しています。そのため、5合の米の重さを計算すると以下のようになります。

150g × 5合 = 750g (0.75kg)つまり、米5合の重さは約0.75キロとなります。ただし、無洗米の場合は通常の白米よりも若干軽くなる傾向があり、逆に古米や乾燥度が高い米は重さが増えることがあります。

炊き上がりの水分量と5合の米の重さ

米を炊く際には水を加えるため、炊き上がったご飯の重さは生米の約2.2倍になります。これは、米が水分を吸収し、膨らむことで発生します。したがって、米5合を炊くと以下のような重さになります。

750g × 2.2 = 約1.65kgつまり、炊き上がり後のご飯の重さは約1.65キロになります。炊飯器の種類や炊き方によっても微妙に異なりますが、基本的にはこの範囲内に収まります。

また、炊き上がりの水分量が適切でない場合、ご飯の食感に影響を与えます。水が多すぎるとベタついたご飯になり、逆に水が少なすぎると硬めのご飯になるため、正確な計量が大切です。

米5合は何人分?家庭での消費量

一般的な茶碗1杯のご飯の重さは約150gです。そのため、炊き上がった米5合分のご飯の量は以下のように計算できます。

1650g ÷ 150g = 約11杯分したがって、米5合は約5〜6人分の食事量に相当します。もし、大盛りで食べる場合は1人あたりの消費量が200g程度になるため、約8人分となることもあります。

また、米の消費量は家庭ごとに異なり、お弁当を作る家庭や米を主食とする食生活を送る家庭では、5合の消費速度が早い傾向にあります。逆に、パンや麺類と併用する家庭では1回に炊く量を少なめに調整すると良いでしょう。

米の計量について知っておくべきこと

計量カップの使い方と正しい計量法

米を正しく計量するには、専用の計量カップを使うことが大切です。1合は180mlのカップで測ると正確な量を得られます。しかし、計量カップの使い方には注意が必要です。すりきりで測るのが基本ですが、山盛りになってしまうと実際の分量が多くなり、炊飯時の水分量がずれてしまう可能性があります。

また、計量カップには「白米用」と「無洗米用」があり、無洗米用のカップは少し容量が小さく作られています。そのため、米の種類に応じたカップを使用することで、より正確な計量が可能になります。

水分の重要性:米5合を炊く前の準備

米を炊く際には適切な水分量を計算することが重要です。一般的に、1合の米には200mlの水を加えるのが目安となります。ただし、新米の場合は水分を多く含んでいるため、水をやや少なめにするのがポイントです。逆に、古米の場合は乾燥しているため、少し多めの水を加えるとふっくらと炊き上がります。

さらに、米を研ぐ際の水の質も重要です。水道水の塩素が気になる場合は、浄水やミネラルウォーターを使用すると、よりおいしいご飯が炊けます。特に最初に米が吸収する水は炊き上がりに影響を与えるため、最初のすすぎはなるべく良質な水を使うのが理想的です。

炊飯器の機能と米の重さとの関係

最近の炊飯器は、炊飯量に応じた適切な水量を調整できる機能を備えており、よりおいしいご飯を炊くことができます。特にIH炊飯器や圧力炊飯器は、米の芯まで熱を均等に伝えることができ、ふっくらとした仕上がりになります。

また、「早炊き」「熟成炊き」「おかゆモード」など、多様な炊飯モードが搭載されており、用途に応じて最適な設定を選ぶことが可能です。さらに、最近の高級炊飯器には「炊飯中の水分量を自動調整するセンサー機能」が搭載されており、より安定した仕上がりが期待できます。

このように、計量方法や炊飯器の機能を正しく活用することで、毎回理想的な炊き上がりのご飯を楽しむことができます。

米2キロと5合の違いを理解する

米2キロは何合?計算方法の解説

米1合が150gであるため、米2キロは以下のように換算できます。

2000g ÷ 150g = 約13.3合つまり、2キロの米は約13合強に相当します。この量は、1日2合炊く家庭であれば約1週間、1日1合なら約2週間程度持つ計算になります。特に、食べる頻度が少ない場合は、鮮度を保つために適切な保存方法を心掛けることが大切です。

また、炊飯時の水加減もこの計算に影響を与えます。通常の炊飯では1合あたり200mlの水を加えますが、新米と古米では適切な水分量が異なり、炊き上がりの食感に影響を与えるため注意が必要です。

少量での米の計量と使用頻度

1人暮らしや少人数の家庭では、一度に炊く量を調整しながら計量することが大切です。例えば、

- 1人暮らしの場合、1食で0.5合(約75g)使用することが多く、1日2食分炊く場合は1合で約3日分のご飯を確保できます。

- 家族向けには、朝と夜に炊く量を変えることで、無駄なく食事を用意できます。

さらに、計量カップやキッチンスケールを活用すると、必要な量を正確に測ることができるため、余分に炊いてしまう心配が減ります。

人気の米銘柄と重さの関係

ブランド米や品種によって、水の吸収率や炊き上がりの食感が異なるため、適切な計量と調理方法が求められます。例えば、

- コシヒカリ:適度な粘りと甘みが特徴で、炊き上がりのふっくら感が強い。

- あきたこまち:ややあっさりした食感で、おにぎりや寿司にも適している。

- ササニシキ:あっさりした味わいで、和食との相性が良い。

- つや姫:甘みが強く、冷めても美味しいため、お弁当にも最適。

これらの品種によって、炊飯時の水加減を調整することで、より美味しいご飯を楽しむことができます。また、無洗米は通常の白米と比べて軽量で、炊飯時の水分量も若干異なるため、注意が必要です。

米の種類や食べる頻度に応じて適切に管理し、最適な量を計量することが、美味しいご飯を楽しむためのポイントになります。

炊飯の方法と米の適切な量

新米と古米の違い:料理への影響

新米は収穫されたばかりで水分を多く含んでいるため、水加減を少なめにするのがポイントです。水を通常の量で炊くと、べちゃっとした仕上がりになりやすいため、適量より10〜15%ほど水を減らすと適度なふっくら感を維持できます。また、新米は甘みが強く、香りも豊かなので、炊飯器の「新米モード」などの設定を活用するとより美味しく炊けます。

一方、古米は収穫から時間が経過し、水分が抜けているため、少し多めの水を加える必要があります。適量よりも10〜15%ほど水を増やすと、適度な柔らかさになり、ぱさつきを防ぐことができます。また、古米特有の風味を和らげるためには、炊く前に米に酒や氷を加える方法も有効です。酒を小さじ1杯入れることで、甘みが増し、ふっくらとした仕上がりになります。

無洗米の便利さと5合の炊飯方法

無洗米は研がずにそのまま炊けるため、計量も手軽です。ただし、水加減を通常の米よりも若干多めにするのがポイントです。通常の白米より表面のデンプンが取り除かれているため、水分を吸収しにくく、炊飯時に水が不足すると硬くなりやすいです。

無洗米を美味しく炊くためには、以下のポイントを押さえると良いでしょう。

- 無洗米専用の計量カップを使用する(白米用よりも若干少なめに設計されている)

- 炊飯器の「無洗米モード」を活用する

- 通常の水加減よりも約5%〜10%増やす

- 30分〜1時間程度吸水させると、よりふっくらとした仕上がりに

また、無洗米は精米時に研ぎ洗いが不要な処理が施されているため、ビタミンやミネラルが流出しにくく、栄養価をより多く保持できるメリットがあります。

5合の米に最適な水分量

炊飯時の目安として、

1合の米 = 200mlの水

5合の米 = 1000ml(1リットル)の水を基準にすると、ふっくらとしたご飯に仕上がります。ただし、米の品種や状態、新米・古米の違いによって適正な水分量は変わるため、状況に応じて微調整するとより美味しく炊けます。

また、炊飯器の種類によっても最適な水分量が異なります。例えば、圧力IH炊飯器では通常よりも少なめの水分量でふっくら炊けることが多いため、使用する炊飯器の説明書を参考にすると良いでしょう。

さらに、炊き上がり後に10〜15分ほど蒸らすことで、ご飯の水分が均等になり、より一層美味しく仕上がります。

米の保存方法と消費期間

毎月の定期便で米を管理するコツ

定期的に米を購入することで、新鮮な米を常に確保することができます。特に、スーパーや通販サイトの定期便サービスを活用すると、重い米を運ぶ手間を省きつつ、安定した品質の米を手に入れることができます。また、定期便を利用すると、定期購入割引が適用されることが多く、コストパフォーマンスの向上にもつながります。

さらに、定期便を活用する際には、家族の消費量に合わせて適切な量を注文することが重要です。例えば、1人暮らしの場合は2kg程度、4人家族なら5〜10kgの米を毎月配送してもらうと、米の鮮度を保ちつつ無駄なく消費できます。また、異なる品種を試せる「お試し定期便」などを活用することで、好みに合った米を見つける楽しみも増えます。

家庭での米の保存におすすめの方法

米は湿気や直射日光を避け、密閉容器で保存するのが最適です。特に、梅雨時期や夏場は湿気が多く、米にカビが生えやすくなるため、保存方法には十分注意が必要です。冷蔵庫の野菜室で保存するのも効果的で、温度と湿度が安定するため、米の品質を長期間維持できます。

また、米びつを使用する場合は、定期的に清掃し、古い米を完全に使い切ってから新しい米を入れるのが理想的です。さらに、防虫対策として、鷹の爪や乾燥剤を入れると、害虫の発生を防ぐことができます。特に、米の保存容器には、密閉性の高い真空パックやシリカゲル入りの米袋を選ぶことで、より長期間鮮度を保つことができます。

米の消費期限とその管理方法

米は適切に保存すれば、約1年間は美味しく食べられますが、風味を保つために3ヶ月以内に消費するのが理想的です。特に、新米の風味を損なわずに味わうためには、購入後できるだけ早く消費することが推奨されます。

また、米の品質チェック方法として、色や香りを確認するのも重要です。劣化した米は黄ばみが出たり、古米特有のにおいがすることがあります。その場合、炊飯前に日本酒を少量加えると、風味が改善されることがあります。

さらに、大量に米を購入する場合は、小分けにして保存するのも効果的です。1〜2kgずつ密封容器に分け、食べる分だけを取り出すことで、開封時の劣化を防ぎ、最後まで美味しく食べることができます。

茶碗1杯分のご飯は何合?

茶碗と米の重さ:測定方法の解説

茶碗1杯のご飯(約150g)は、生米の量に換算すると約0.3合に相当します。しかし、これは一般的な白米を使用した場合の目安であり、玄米や炊き込みご飯など、調理方法によって若干の誤差が生じることがあります。

また、茶碗の大きさによっても重量は異なります。例えば、小ぶりな茶碗では約120g、大きめの茶碗では180gほどのご飯が入ることがあり、家族全員の食事量を計算する際にはこの点を考慮することが重要です。

1人分の食事に必要な米の量

1人が1食で食べるご飯の量は0.3~0.5合が目安です。ただし、活動量や食習慣によって個人差があります。例えば、

- 軽めの食事を好む人:約0.3合(約150gのご飯)

- 標準的な食事量の人:約0.4合(約180gのご飯)

- 食べる量が多い人や運動量が多い人:約0.5合(約220gのご飯)

さらに、炊き込みご飯や雑穀米を使用する場合は、具材や雑穀の割合によって必要な生米の量が異なります。雑穀米は水分を多く含みやすいため、炊き上がり後の重量が通常の白米よりも増える傾向があります。

炊飯量の計算:家族の人数に応じた工夫

家族の人数や食事量に応じて炊飯量を調整することで、米を無駄なく使えます。例えば、

- 2人暮らし(1回の食事で約1合)

- 4人家族(1回の食事で約2合)

- 大人数や来客時(1回の食事で3~5合)

また、お弁当用のご飯を炊く場合や、翌日の朝食分まで考慮すると、通常の食事量よりも少し多めに炊くと効率的です。冷凍保存を活用することで、余ったご飯も無駄なく消費できます。

このように、個人の食習慣や家族の人数を考慮しながら適切な炊飯量を計算することで、より効率的な食事管理が可能になります。

炊き方に影響する水の選び方

お水の種類と米の水分調整

水の種類は、ご飯の炊き上がりの食感や風味に大きな影響を与えます。日本の水道水は基本的に軟水ですが、地域によっては硬水に近い成分を含んでいる場合もあります。

軟水を使用すると、米のデンプンが適度に分解され、ふっくらとした仕上がりになります。一方、硬水を使用すると、ミネラルが米の吸水を阻害し、ややパサついた食感になりやすいです。

また、浄水器を通した水や、ボトル入りのミネラルウォーターを使用すると、炊き上がりに違いが生じます。特に、炊飯に適した水は以下のように選ぶと良いでしょう。

- 純水(RO水):米本来の風味を活かしたい場合におすすめ。

- 弱軟水(硬度30〜60mg/L):ふっくらとしたご飯を炊くのに最適。

- 硬水(硬度100mg/L以上):炊き込みご飯やピラフ向き。

また、炊飯の際に氷を1〜2個入れると、炊飯中の温度上昇が緩やかになり、より甘みのあるご飯に仕上がります。

IH炊飯器のおすすめ機能とは?

IH炊飯器は、磁力を利用して内釜全体を加熱するため、均一な加熱が可能で、甘みのあるご飯が炊けるのが特徴です。特に、高性能なIH炊飯器には以下のような機能があります。

- 圧力IH:圧力をかけて高温で炊くことで、もちもちとした食感に。

- 真空浸水機能:米の芯まで水を吸収させ、ふっくらとした炊き上がりを実現。

- 糖質オフモード:健康志向の方向けに、糖質を抑えた炊飯が可能。

- 極め炊きモード:銘柄ごとに最適な水分量や火力を自動調整。

また、IH炊飯器は加熱力が強いため、少し水を減らすことでベストな食感を得ることができます。特に、圧力IHの場合は通常の水分量の90%程度に調整するのがおすすめです。

水分が米に与える影響:食感や風味

水の種類や量によって、米の粘りや甘みが変化します。例えば、

- 水を多めにすると → 柔らかく、もちもちとした食感に。

- 水を少なめにすると → しっかりとした噛みごたえのある仕上がりに。

- 硬水で炊くと → あっさりとした仕上がりになり、ピラフなどに適する。

- 軟水で炊くと → 甘みが引き立ち、ふっくらとした食感になる。

また、米の種類によっても最適な水分量が異なります。例えば、

- コシヒカリ → 標準的な水分量(1合あたり200ml)で炊くと最適。

- あきたこまち → 少し水を多めにすると、粘りと柔らかさが際立つ。

- ササニシキ → 水をやや控えめにし、あっさりとした炊き上がりに。

このように、水の種類や量を工夫することで、好みの食感や風味に調整することができます。

料理別の米の使い方

ごはん以外の米の料理レシピ

米は炊飯だけでなく、さまざまな料理に活用できます。例えば、チャーハンやリゾット、カレーライスはもちろん、ライスサラダやおにぎらず、ドリアなど、アレンジ次第で和洋中の幅広いメニューに対応可能です。

また、米粉を使ったパンやクッキー、米粉ガレットなど、グルテンフリーの食材としても利用されています。最近では、米を発酵させて作る甘酒や、米麹を活用した発酵食品も人気が高まっています。

さらに、冷ご飯を使ったリメイク料理として、焼きおにぎりや雑炊、オムライスなども手軽に作れるので、余ったご飯を活用する方法としておすすめです。

人気の米料理とその重さの関係

料理によって、米の量や炊き方を調整すると、より美味しく仕上がります。

- 寿司:寿司用の米は通常の炊飯よりも水を少なめにすると適した硬さになります。一般的には1合の米に対し、180mlの水で炊くのが目安です。

- チャーハン:ぱらっとした食感に仕上げるには、炊き立てではなく、一度冷ましたご飯を使用すると良いでしょう。

- リゾット:アルデンテの食感を残すため、炊飯ではなく鍋で直接煮ながら水分を調整するのがポイント。

- ドリア:ご飯をバターで炒め、ホワイトソースとチーズをかけてオーブンで焼くことで、濃厚な味わいに。

料理ごとに適した水分量や調理法を知ることで、さらにおいしい仕上がりになります。

米と一緒に楽しむ副菜の選び方

米料理に合わせる副菜を工夫すると、バランスの良い食事を楽しめます。

- 和食の場合:

- 味噌汁や漬物、焼き魚、ひじきの煮物など。

- 酢の物やおひたしを加えると、さっぱりとした口当たりに。

- 洋食の場合:

- グリーンサラダやマッシュポテト、グリル野菜など。

- チーズやオリーブオイルを活用すると、より風味豊かに。

- 中華の場合:

- 春巻きや餃子、野菜炒め、ワンタンスープなど。

- ピリ辛の副菜を加えると、食欲が増す。

このように、主食の米とバランスよく組み合わせることで、栄養価が高く、満足度の高い食事を楽しむことができます。

米5合の価格とその市場価値

米の値段について:地域差と銘柄

米の価格は銘柄や産地によって大きく異なります。一般的に、日本の高級ブランド米(コシヒカリ、つや姫、ゆめぴりかなど)は、産地や品質管理が徹底されているため、価格が高めに設定されています。

一方で、業務用米やブレンド米はコストを抑えつつ、安定した品質を維持するため、比較的安価に購入できます。

また、地域による価格差も大きなポイントです。例えば、新潟県産のコシヒカリはブランド力が強く、市場価格も高くなりますが、同じ品種でも他県産のものは割安で手に入ることがあります。

さらに、地元の直売所や農協を利用することで、スーパーよりも安く新鮮な米を手に入れることが可能です。

コストパフォーマンスを考えた米選び

価格と品質のバランスを考えながら選ぶのがポイントです。米の購入時には、以下の点を考慮するとコスパの良い選択ができます。

- ブランド米 vs. 一般米:有名銘柄の米は高級志向ですが、特にこだわりがなければ一般的なブレンド米でも十分美味しくいただけます。

- 精米時期をチェック:新鮮な米ほど風味が良く、炊き上がりがふっくらします。賞味期限よりも、精米日を確認するのが重要です。

- 購入量の調整:一度に大量に購入すると割安になることが多いですが、保存期間が長くなると品質が劣化するため、家族の消費量に合わせた購入が賢明です。

- 試し買いする:定番の銘柄にこだわらず、定期的に異なる米を試すことで、好みに合った銘柄を見つける楽しみもあります。

便利な定期便サービスの価格比較

定期購入サービスを利用すると、お得に米を入手できます。オンラインストアや農家直送サービスでは、定期便を利用することで割引が適用される場合が多く、一定のサイクルで自宅に届くため、買い忘れを防ぐこともできます。

また、定期便の魅力は価格面だけではありません。

- 送料無料特典:一定量以上を購入すると、送料が無料になるケースが多い。

- 精米したての米が届く:農家直送の定期便では、注文のタイミングで精米されることが多く、新鮮な状態で受け取れる。

- 銘柄を選べるプラン:毎月異なる銘柄を試せるプランがあるため、好みに合った米を探すのにも役立つ。

このように、米の価格や購入方法を工夫することで、コストを抑えながらも美味しい米を楽しむことができます。

まとめ|米5合の重さを理解して適切に炊こう!

米5合は何キロなのか、また炊き上がり後の重量や適切な計量方法について詳しく解説しました。

米5合は約0.75キロですが、炊飯後は約1.65キロとなり、5〜6人分の食事量に相当します。正確な計量を行い、適切な水分量で炊くことで、ふっくらとおいしいご飯を作ることができます。

さらに、保存方法や炊飯器の機能を活用することで、日々の食生活をより快適にできます。正しい知識を身につけ、おいしいご飯を炊く習慣を身につけましょう!