迷わない絵本の選び方!年齢別にわかるおすすめ作品と選ぶコツ

絵本選び、意外と悩みませんか?

「絵本って、何歳くらいから読ませるといいの?」「どれを選べばいいか分からない…」

そんなふうに思ったこと、ありませんか?私も最初はそうでした。

図書館に行けばたくさんの絵本が並んでいるし、SNSで話題の絵本も気になる。だけど、実際に手にとってみると、「うちの子にはちょっと早いかも?」なんて思ったりして…。

絵本って、年齢や発達に合わせて選ぶと、ぐっと子どもの反応が変わるんですよね。

この記事では、私自身の体験をまじえながら、年齢別におすすめの絵本や選び方のコツをご紹介します。親子で絵本の時間を楽しむヒントになればうれしいです。

0〜1歳|“声”を楽しむ時期の絵本選び

シンプルな絵とリズムのある言葉がカギ

0〜1歳ごろは、まだ言葉の意味がわからなくても、ママやパパの声そのものが赤ちゃんにとって最高の刺激になります。リズミカルな言葉や擬音、コントラストの強い色づかいの絵本は、視覚と聴覚の両方に働きかけてくれます。

赤ちゃんは目の前でページがめくられるのをじっと見つめ、声のトーンやリズムに反応してニコッと笑ったり、手足をバタバタさせたり…。その姿にこちらも癒されるんですよね。

私が最初に読み始めた絵本は『じゃあじゃあびりびり』でした。「びりびり」「ぶーぶー」「わんわん」などの繰り返しの音が楽しいらしく、読むたびに笑顔を見せてくれるのが嬉しくて。赤ちゃんの“初めての笑顔”に出会える瞬間が、絵本を読む喜びにつながります。

おすすめ絵本

『じゃあじゃあびりびり』(まついのりこ)

→ 擬音の繰り返しがリズムよく、赤ちゃんの五感を刺激します。『いないいないばあ』(松谷みよ子)

→ 定番中の定番。「ばあっ!」と読むと、驚いたり笑ったり、表情の変化が楽しいです。『もこ もこもこ』(谷川俊太郎)

→ 言葉の意味ではなく“音”を味わう絵本。幻想的な絵とともに不思議な世界観が魅力。

どれも文章が短く、繰り返し読むことで“お気に入り”になることが多いので、まずはこの3冊から始めてみるのがおすすめです。

ポイントは“読んであげる時間を作る”こと

忙しい毎日でも、「読む時間」を習慣にするだけで親子の距離がぐっと近づきます。最初は1日1冊、数分でもOK。赤ちゃんは内容を理解していなくても、同じ音・同じリズムを何度も聞くことで安心感を覚えます。

わが家では、お風呂上がりに少し落ち着いたタイミングで絵本タイムを設けていました。「今日はどれにしようか?」と選ぶことも一つの遊び。赤ちゃんが絵本を手に取ろうとしただけで、「好きなんだな」と分かって嬉しくなります。

読む側が「楽しいな」「癒されるな」と感じることも、絵本選びの大事な基準。ママやパパ自身が気に入った絵本を選ぶと、自然と続けられますよ。

2〜3歳|“ことば”と“まねっこ”が楽しい時期

ストーリーが少しあるものへステップアップ

2〜3歳になると、言葉がぐんと増えて、「これなぁに?」「なんで?」と“聞きたい・話したい”気持ちが一気に広がってくる時期。絵本の内容を理解し始め、登場人物の動きやセリフに反応したり、ストーリーを楽しめるようになります。

この時期の絵本は、くり返しがある展開や、予測しやすいリズム感のある文章がぴったり。子ども自身がセリフを覚えて、一緒に声に出してくれるようになると、「読めた!」という自信にもつながります。

わが家では『だるまさんが』シリーズがまさに大ヒットでした。

「だ・る・ま・さ・ん・が〜…どてっ!」という展開に合わせて、体を左右に揺らしたり、こける真似をしたりして大笑い。体を使って絵本の世界に入り込めるって、こんなに楽しいんだ!と気づかせてくれた作品です。

ある日、ふと見ると、自分で本をめくりながら「びろーん!」ってセリフを口にしていて。「全部覚えてる…!」と私のほうが感動してしまいました。

おすすめ絵本

『だるまさんが』(かがくいひろし)

→ シリーズ3冊(が/の/と)すべてが大人気。動作と合わせて読むと楽しさ倍増!『きんぎょが にげた』(五味太郎)

→ ページをめくるたびに「どこ?」と探す楽しさがあり、絵本との対話が生まれます。『おべんとうバス』(真珠まりこ)

→ おにぎりやハンバーグたちが順番に登場し、「はーい!」と返事をするやり取りが楽しい1冊。

どれも子どもが自分でセリフを言いたくなるような工夫がされていて、親子で“いっしょに読む”喜びを感じられる絵本ばかりです。

遊びながら読める“参加型絵本”もおすすめ

この時期の子どもたちは、ただ読むだけでなく、絵本の世界に入り込んで“一緒に体験する”ことに大きな喜びを感じます。

「これなぁに?」と指をさしたり、「もう一回読んで!」と同じページを繰り返したり、「わんわんいた!」と嬉しそうに教えてくれたり…。そんなやりとりが、親子の時間をもっとあたたかいものにしてくれます。

“参加型絵本”といわれる、子どもが声や動きで関われる絵本は、集中力もぐんと続きます。私も「今日はこれにしようか」と毎晩一緒に選ぶのが楽しみで、子どもの「やってみたい」「読んでみたい」がどんどん育っていくのを実感しました。

4〜5歳|“物語の世界”に入り込む楽しさを知る時期

感情移入ができるようになる

4〜5歳になると、ストーリーの流れや登場人物の気持ちを、子どもなりに想像して受けとめられるようになってきます。これまでの「音」や「くり返し」だけではなく、「この子どうなるんだろう?」「かわいそうだね」「うれしそう!」と、登場人物に心を寄せる力が育っていく時期です。

この頃から、少し長めの絵本や、会話文が多いお話も集中して聴けるようになり、物語の“世界観”をじっくり味わうようになります。

ある日、寝る前に『ねずみくんのチョッキ』を読んでいたときのこと。「チョッキ、のびちゃったね…」と小さな声でつぶやいた息子にハッとしました。オチのユーモアだけでなく、主人公の気持ちに寄り添っていることが伝わってきて、「大きくなったなぁ」としみじみ感じました。

おすすめ絵本

『ねずみくんのチョッキ』(なかえよしを)

→ ねずみくんの小さな優しさが、やがて切ない結末につながるお話。共感力が育つ1冊です。『ぐりとぐら』(なかがわりえこ)

→ 言わずと知れた名作。ふたりの冒険と、大きなカステラを作る展開にワクワクが止まりません。『100かいだてのいえ』(いわいとしお)

→ 上へ上へと進む斬新な構成が魅力。“ページをめくる楽しさ”をダイナミックに体感できます。

この時期は、ストーリーに「自分なりの感想」や「こうだったらいいな」という想像が広がるので、読み終えたあとに感想を言い合うのもおすすめです。

自分で“読もうとする気持ち”を大切に

ひらがなを覚え始めた子も多くなり、「じぶんで読んでみたい!」という気持ちが芽生える時期でもあります。たとえ全文を読めなくても、表紙を見て自分で本を選んだり、1ページだけでも音読しようとする姿には、成長の芽がしっかり見え隠れしています。

うちの子も、いつも読んでもらうばかりだったのに、ある日「ママ、今日はぼくが読むね」と言い出して、たどたどしくも一生懸命読み進めていました。その姿を見て、「絵本が“自分のもの”になってきたんだな」と胸が熱くなりました。

“読み聞かせる時間”から“本を楽しむ力を育てる時間”へと移行する大切な時期。ぜひ、子どものペースに寄り添いながら、読みたい気持ちを応援してあげてください。

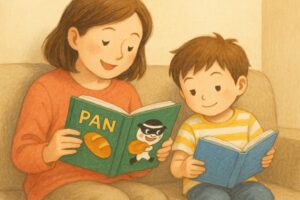

小学校入学前後|“読み聞かせ”から“自分で読む”へ

文字に興味を持ち始めたら

年長さん〜小学校低学年にかけては、ひらがな・カタカナを少しずつ読めるようになって、「自分で読んでみたい!」という気持ちが芽生えてくる時期です。とはいえ、まだ文字ばかりの本はハードルが高く感じる子も多いもの。

そんなときは、絵本と児童書の“中間”のような本を選ぶのがポイント。イラストが多くて、文章のボリュームもやや多め。ストーリー性がしっかりしているからこそ、「物語を自分の力で追える」感覚を育てられます。

わが家でヒットしたのは『パンどろぼう』でした。最初は私が読み聞かせしていたのに、ある日「今日はぼくが読む!」と宣言。たどたどしくも楽しそうに音読していて、「本って面白い!」という気持ちが芽生えたのを感じました。

笑える展開とテンポのいいストーリーは、子どもにとって“読むことのハードル”をぐっと下げてくれます。

おすすめ絵本

『パンどろぼう』(柴田ケイコ)

→ インパクトのあるキャラクターと、笑いのある展開で、「読んでみたい!」気持ちを刺激してくれる1冊。『おしりたんてい』(トロル)

→ 推理+ギャグ+謎解きが詰まった人気シリーズ。読書へのモチベーションを高める“しかけ”がたくさん。『ノラネコぐんだん』シリーズ(工藤ノリコ)

→ 繰り返しパターンとユーモアのある展開がクセになる絵本。シリーズものなので、気に入るとどんどん自発的に読むように。

これらの本は、文字が読めるようになった子にとって“はじめての自分読書”に最適。文章を追うだけでなく、絵を見てストーリーを補完する力も同時に育っていきます。

読み聞かせの時間もまだまだ大切に

「もう読めるようになったから、読み聞かせは卒業かな?」と思ってしまいがちですが、実はこの時期こそ読み聞かせの真価が発揮される時期なんです。

少し難しめの本や長めのストーリーも、親の声を通してなら、最後まで楽しめる。それに、一緒に笑ったり、「この子、こういう気持ちだったのかな?」と感想を言い合うことで、読書の体験がより深まります。

うちでは「寝る前の1冊」は今でも続けています。読めるようになっても、「ママの声で聞きたい」と言ってくれるのが嬉しくて…。“読み聞かせ”は、子どもが安心できる時間であり、親子の関係を育む大切な時間なんですよね。

また、親が読むことで、子どもにとって「知らない言葉」や「複雑な表現」にも自然にふれられるのが読み聞かせの魅力。自分で読む力と、聞いて理解する力を両方育てるバランスが大切です。

選び方に迷ったらどうする?

図書館や書店で“反応”を見るのも一案

絵本って本当にたくさんありますよね。SNSや口コミで話題になっている絵本を見ると「これ良さそう!」と思う反面、実際に読んでみたら、子どもの反応が薄かった…なんてことも珍しくありません。

そういうとき、私は無理に“良いとされる本”を買うのではなく、まず図書館や書店で子どもの反応を見るようにしています。

わが家では、毎週末に近くの図書館に行って「5冊までね」と一緒に選ぶ時間を楽しんでいます。「これ読んでみたい!」「これ、この前のとおんなじ絵だ!」と話す姿を見ると、その場でのちょっとした反応が“興味のヒント”になると感じます。

実際にページをめくって、絵の雰囲気を見たり、読み聞かせしてみて反応を確認できる図書館は、絵本選びに迷ったときの強い味方。気に入った本があれば後日購入して、繰り返し読む「お気に入りの1冊」になっていくこともあります。

書店の絵本コーナーでも、「好きな表紙を1冊選んでいいよ」と声をかけると、自然と子どもの“目がキラキラ”してくるのが分かります。「選ぶ楽しさ」も読書体験の一部なのかもしれませんね。

“好み”や“ブーム”に合わせる柔軟さも大切

「これ読んでくれるかな?」「教育的にどうかな?」と親目線で考えすぎてしまうこともありますが、実際には子どもって“そのときの気分”で本を選ぶことが多いですよね。

電車が大好き、恐竜がブーム、なんでもピンクがいい…そんな“今だけの好み”に素直に寄り添ってみると、「これ読んで!」と自分から持ってくることが増えて、読み聞かせの時間がもっと楽しくなります。

我が家でも、虫ブームのときには図鑑のような絵本ばかり読んでいましたし、おままごとが好きな時期は、キッチンや食べ物がテーマの絵本を揃えていました。その“ブームの波”にうまく乗ることで、自然と読書習慣も身についていった気がします。

子どもの好みは本当にくるくる変わるからこそ、定番にこだわらず「今この子が夢中になってることって何だろう?」と視点を変えると、絵本選びがずっとラクになります。

まとめ|“好き”が育つ絵本選びをしよう

絵本選びに正解はありません。でも、子どもの成長や興味に合わせて選ぶと、絵本の時間がもっと豊かになると実感しています。

まずは親が「楽しそう!」と思える絵本を手に取ってみること。

そして、子どもの反応を見ながら「今この本、合ってるな」「ちょっとまだ早かったかな」って感じることも、絵本選びの醍醐味です。

迷ったら、ぜひ図書館でいろいろ試してみてくださいね。

親子の「お気に入りの一冊」が見つかる日を、私も心から願っています。