陸橋と歩道橋の違いを徹底解説!見落としがちなポイントとは?

「陸橋と歩道橋の違いって何だろう?」そんな疑問を持ったことはありませんか。普段の生活で目にすることは多いのに、正しく説明できる人は意外と少ないものです。知らないままでは、子どもから質問されたときや道路計画の話題で戸惑ってしまうかもしれません。

本記事では、陸橋と歩道橋の基本的な定義から用途、設計上のポイント、日本における活用事例までをわかりやすく解説します。違いを理解することで、交通インフラへの関心が高まり、より安心して生活できるヒントが得られるでしょう。

陸橋と歩道橋の基本概念

陸橋とは?その定義と英語表現

陸橋(りっきょう)とは、道路や鉄道などを越えるために設けられた橋のことを指します。自動車や鉄道の通行をスムーズにする役割を持ち、英語では「overpass」や「viaduct」と表現されます。特に自動車道路をまたぐ形で設置されることが多く、交通の流れを妨げないように設計されています。

さらに、都市部では渋滞を緩和する目的で複雑な立体交差の一部として整備されるケースも多く見られます。陸橋は車両交通の効率化に大きく貢献し、周辺地域の生活利便性を高めるインフラとして欠かせない存在です。

歩道橋とは?構造と特徴

歩道橋は、歩行者専用の橋であり、道路を安全に横断するために設けられます。車道と歩道を分離することで、歩行者の安全を確保することが目的です。階段やスロープ、エレベーターが設置される場合もあり、高齢者や子どもも利用しやすい工夫が求められます。

また近年は、バリアフリー対応やデザイン性に配慮した歩道橋が増えており、夜間照明や屋根を設置するなど快適性を高める工夫も見られます。単に安全を守るだけでなく、景観や地域の利便性向上に寄与するのが歩道橋の特徴です。

立橋と高架橋の違いと関係性

立橋(りっきょう)は道路を跨ぐ構造物全般を指し、高架橋は線路や道路そのものを高い位置に持ち上げた構造を意味します。陸橋と高架橋は混同されやすいですが、陸橋は一部分だけを跨ぐのに対し、高架橋は長距離にわたる構造が特徴です。

さらに高架橋は鉄道や高速道路で長距離を支えるための強固な構造が必要であり、陸橋よりも設計規模が大きい点がポイントです。

陸橋と歩道橋の主な違い

用途の違い:陸橋と歩道橋の役割

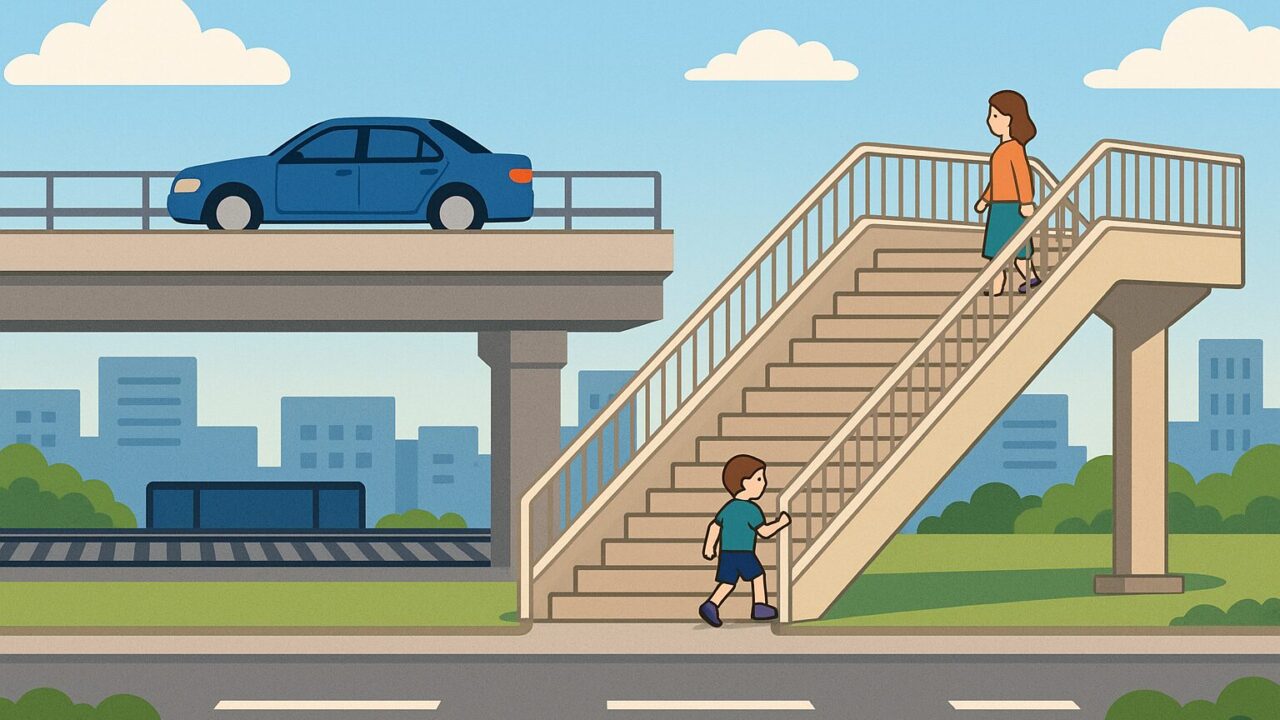

陸橋は主に自動車や鉄道などの車両交通を円滑にする役割を果たし、歩道橋は歩行者の安全を第一に考えた人専用の通路です。この違いを理解することで、設計や利用の意図が明確になります。

さらに、陸橋は物流や公共交通のスムーズな運行を支えるインフラである一方、歩道橋は地域住民の通学・通勤・買い物といった日常生活に直結した安全対策として機能しています。両者の目的の差を把握することで、都市計画や地域整備における位置づけがより具体的に見えてきます。

交通の流れにおける違い:鉄道と道路の交差

鉄道の線路を跨ぐ場合、自動車が通るのは陸橋、歩行者が通るのは歩道橋となります。陸橋は大規模な交通量を処理できる構造が求められるのに対し、歩道橋は人が安全に渡れるよう、階段やスロープなどが重視されます。

さらに、陸橋は高速道路や幹線道路といった主要ルートでの効率的な流れを確保するために欠かせませんが、歩道橋は地域の小中学校の通学路や駅前広場など、人々の生活に密着した場所で重要な役割を果たしています。

安全性と設計面の比較

陸橋は車両の重量や振動に耐える構造が必要であり、耐久性や強度が最重要です。一方、歩道橋は人が快適かつ安全に通行できるように、バリアフリー対応や視認性が重視されます。

さらに陸橋では耐震設計や車線数に応じた幅員設計が不可欠であり、歩道橋では高齢者や子ども、ベビーカー利用者など多様な人々が安心して利用できるような工夫が求められます。照明や雨よけの屋根、点字ブロックといった細やかな配慮も歩道橋では重要視されており、設計思想の違いが安全性の確保に直結しています。

陸橋と歩道橋の設置と設計

設計における基本原則

陸橋では耐荷重や交通の流れを優先し、歩道橋では歩行者の利便性と安全性を優先する設計が基本です。どちらも利用者の安全を守ることが最優先とされます。加えて、陸橋は自動車や鉄道など重量物の通行を前提とするため、地盤や基礎の強度確認、周辺環境への影響評価も必須です。

一方の歩道橋では利用者の快適性を高めるために、階段勾配の調整や視認性の良い照明設計など、細やかな工夫が求められます。

適切な場所に設置するための考慮事項

陸橋は交通量の多い交差点や鉄道の交差部分に設置され、歩道橋は横断歩道が危険とされる場所や学校付近に多く見られます。地域の交通事情を考慮することが不可欠です。さらに、陸橋の場合は渋滞緩和や物流効率化、都市景観への調和も考慮し、歩道橋の場合は利用者層やバリアフリー対応、周辺施設とのアクセス性が検討課題となります。

こうした要素を踏まえることで、より効果的な設置が可能になります。

交通量に応じた設計方法

交通量が多い場合、陸橋は複数車線対応や耐震設計が求められます。歩道橋も同様に、人通りが多い地域では幅広にしたり、エレベーターを設置するなど、利用状況に応じた柔軟な設計が必要です。

さらに陸橋は車両の速度や交通量の変動を想定した設計が不可欠で、騒音対策や防風壁など環境への配慮も加えられます。歩道橋でも利用時間帯や利用者層に合わせて屋根付き構造や景観に調和するデザインが検討されており、単なる通路を超えた都市の公共空間としての役割も期待されています。

日本における陸橋と歩道橋の現状

日本の交通事情と構造物の重要性

日本は鉄道網や道路網が発達しているため、陸橋と歩道橋は都市部でも地方でも欠かせないインフラです。特に都市部では、渋滞や事故防止のために陸橋や歩道橋が積極的に活用されています。さらに、鉄道が多層的に走る日本の都市では立体交差が必須であり、陸橋や歩道橋は都市機能を維持するうえで大きな役割を担っています。

地方でも、観光地や学校周辺、幹線道路沿いでは歩行者の安全を守るために歩道橋が活躍しており、住民の生活を支える基盤となっています。

地域別の設置事例と特徴

大都市圏では高架道路や大型陸橋が目立ち、地方では生活道路を守るための歩道橋が多く設置されています。地域によって必要とされる構造物の種類や設計方針が異なるのが特徴です。加えて、首都圏では環状道路や鉄道路線との交差を解消するために陸橋が整備され、地方では通学路や農道の安全確保を目的とした歩道橋が設けられています。

このように地域性に応じて設置意図やデザインが変わる点は、日本の交通インフラの多様性を示しています。

新しい設計技術と未来の展望

近年は、耐震性に優れた新素材や、歩行者に優しいデザインが取り入れられています。今後は、スマート技術を活用した歩道橋や陸橋の整備が進むことが期待されます。たとえば、センサーによる人流解析やエネルギー効率を高めるLED照明、さらには景観に調和するデザイン性の向上が進められています。

これにより安全性だけでなく快適性や持続可能性も両立し、次世代の都市づくりに貢献する可能性が広がっています。

まとめ:陸橋と歩道橋の重要なポイント

違いを理解する意義

陸橋と歩道橋の違いを理解することは、交通インフラの仕組みを正しく把握し、安全で効率的な交通社会を実現するために重要です。さらに、この理解は都市計画や地域整備に携わる人だけでなく、日常生活で道路を利用する一般の人々にとっても大切です。

例えば、子どもに説明できるようになれば教育の一環にもなり、また地域の防災意識や安全対策にもつながります。

今後の交通インフラにおける役割の変化

人口減少や都市構造の変化に伴い、老朽化した歩道橋の撤去や陸橋のリニューアルも増えています。今後は持続可能な設計と維持管理が求められます。加えて、地方では維持費用の削減や利用状況を踏まえて撤去が進む一方、都市部ではリニューアルや景観性を重視した再整備が進められています。

これからは、安全性だけでなく環境負荷の低減や地域活性化に寄与するインフラとしての役割も期待されるでしょう。

質疑応答:よくある質問と回答

- Q. 陸橋と高架橋は同じですか?

A. 陸橋は一部を跨ぐ構造、高架橋は長距離にわたる構造で異なります。具体的には、高架橋は鉄道や高速道路のように数キロ単位で延びることが多く、構造規模も大きいのが特徴です。 - Q. 歩道橋は必ずバリアフリー対応ですか?

A. 新設される場合はバリアフリー対応が進んでいますが、古い歩道橋には対応していない場合もあります。自治体によっては段階的にエレベーターやスロープを設置している例もあり、利用者層に配慮した改修が進んでいます。 - Q. 陸橋と歩道橋はどちらが多いですか?

A. 都市部では陸橋、住宅地や学校周辺では歩道橋が多い傾向にあります。ただし近年は高齢化社会を背景に、歩道橋よりも信号付き横断歩道の整備が選ばれるケースもあり、状況に応じた多様な対応が取られています。