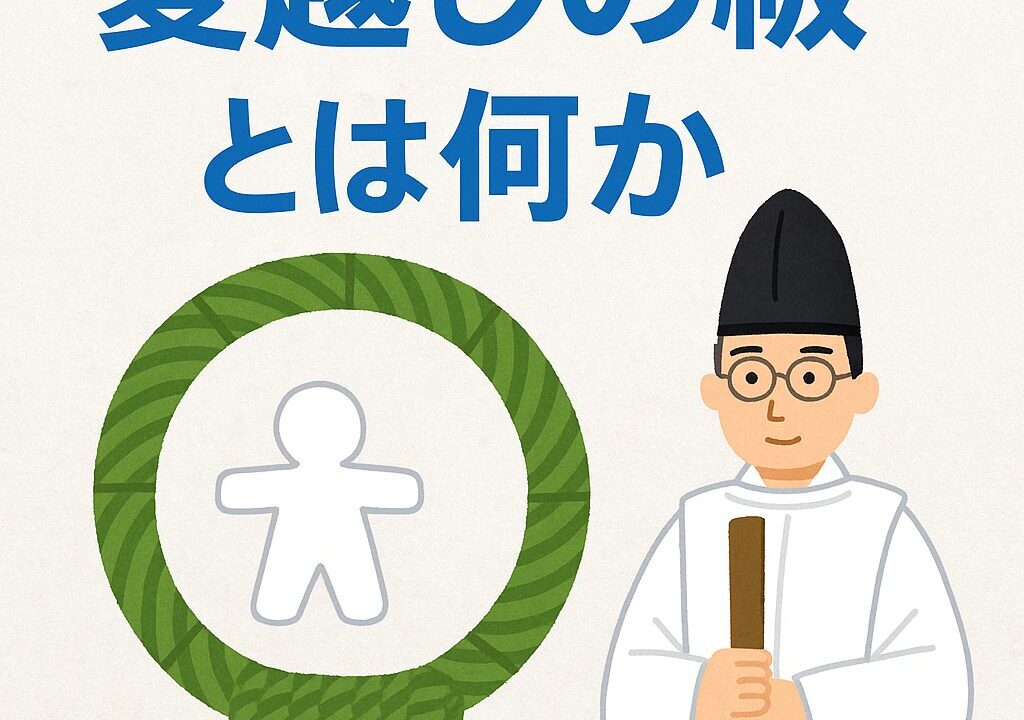

夏越しの祓いとは?意味・由来・参拝方法を徹底解説!

「夏越しの祓いとは何?」と聞かれて、すぐに答えられますか?

6月末に多くの神社で行われるこの行事は、実は無病息災を願う日本の伝統的な神事。しかし現代では、その意味や由来を知らないまま茅の輪をくぐる人も増えています。

この記事では、夏越しの祓いの歴史や儀式の意味、参加方法までをわかりやすく解説。さらに、2025年の開催日程やおすすめの神社情報もご紹介します。今年はぜひ、祓いの文化に触れて心身をリセットしてみませんか?

夏越の祓の意味とは

夏越の祓とは何か

夏越の祓(なごしのはらえ)とは、毎年6月30日前後に全国の神社で行われる日本の伝統行事で、上半期に積もった罪や穢れ(けがれ)を祓い、残る半年を健やかに過ごすことを祈る神事です。これは「大祓(おおはらえ)」と呼ばれる年に2回の重要な儀式のひとつで、もう一方は年末に行われる「年越の祓(としこしのはらえ)」です。

夏越の祓は、ただの形式的な行事ではなく、人々の心と体、そして社会全体を清める役割を持っています。6月という時期は梅雨の終盤にあたり、夏に向けて体調を崩しやすく、疫病や災害が起こりやすい季節。そうした背景から、自然災害や病気に対する不安を取り除き、精神的な安定と健康を得るための重要な行いとして今に伝わっているのです。

無病息災を祈る意味

夏越の祓の中心的なテーマは「無病息災」。これは、病気を遠ざけ、健康に過ごすことへの強い願いを表しています。特に昔の日本では医療が発達していなかったため、夏に流行する疫病や食中毒、熱中症といった健康リスクは死活問題でした。

この行事では、神社に設置された「茅の輪(ちのわ)」をくぐることで、穢れを祓うという象徴的な行動を通して、心と身体のリフレッシュを図ります。輪をくぐる際には「水無月の夏越の祓する人は千歳の命延ぶというなり」と詠まれる歌を唱えることで、さらに信仰と祈りの力が強調されます。

また、祓いの儀式は個人の健康だけでなく、家族や社会全体の平穏無事を願う意味も含まれており、地域の絆や信仰心を再確認する機会ともなっています。

夏越の祓の由来

夏越の祓の歴史は非常に古く、奈良時代以前の宮中行事にまでさかのぼります。文献上の最古の記録としては、平安時代に編纂された『延喜式(えんぎしき)』に記述が見られ、当時の朝廷においても正式な年中行事として位置づけられていました。

古代日本では、穢れは病気や不幸を呼び寄せると信じられており、定期的に祓うことが人間社会の秩序を保つ上で重要とされていました。宮中では、6月と12月の晦日に大祓を実施し、国家全体の浄化を行っていたのです。

この宮中儀式が、やがて貴族階級から武士階級、そして一般庶民へと広がり、中世以降には地域の神社で行われる民間行事として根付きました。特に江戸時代には、庶民の生活の中にも深く浸透し、現代においても全国各地でその風習が大切に守られています。

このように、夏越の祓は単なる年中行事ではなく、日本人の自然観・死生観・信仰心が凝縮された重要な文化遺産とも言えます。現代に生きる私たちにとっても、心を整え、健やかな日々を祈る機会として活用したい行事です。

夏越の祓の行事と風習

茅の輪くぐりの儀式

「茅の輪くぐり(ちのわくぐり)」は、夏越の祓の象徴的な儀式のひとつで、神社の境内に設置された茅(ちがや)で作られた大きな輪をくぐることで、心身の穢れを祓うとされています。茅は古来より邪気を払う植物と信じられ、魔除けや疫病退散の効果があるとされてきました。

儀式の作法は、「左回り→右回り→左回り」の順で輪をくぐる、いわゆる“八の字”を描くように3度くぐるのが一般的です。その際には、以下のような和歌を唱えることが伝統とされています:

「水無月の夏越の祓いする人は 千歳の命延ぶというなり」

この和歌には、「水無月(6月)の夏越の祓いに参加すれば、千年の命を延ばすことができる」という願いが込められています。

茅の輪くぐりは、形式よりも“心のこもった祈り”が大切。清らかな気持ちで行うことで、穢れが落ち、新しい気持ちで下半期を迎える準備が整います。

京都での特別な行事

京都は日本の伝統文化が色濃く残る都市として、夏越の祓の行事も非常に盛んに行われています。特に上賀茂神社や北野天満宮では、古式ゆかしい大規模な儀式が毎年実施され、多くの参拝者が訪れます。

上賀茂神社では、神職が白装束で祝詞(のりと)を奏上し、神聖な雰囲気の中で茅の輪くぐりが始まります。参拝者も整列し、順番に輪をくぐる姿は、まるで平安時代の祭礼を思わせる厳かな光景です。

北野天満宮では、学問の神様・菅原道真公への祈願も込められ、学生や受験生の参拝者が多く見られます。夜間にも茅の輪をライトアップして参拝を受け付ける神社もあり、幻想的な雰囲気の中で祓いの儀式を体験することができます。

このような京都の行事は、観光としての価値も高く、海外からの注目も集めている日本の伝統文化の一例です。

神社での参拝と祈願

茅の輪くぐりを終えた後は、本殿に進んで通常通りの参拝(2礼2拍手1礼)を行い、自身や家族の無病息災・健康長寿・厄除けなどを祈願します。

また、多くの神社では「形代(かたしろ)」と呼ばれる紙の人形や動物の形をした紙を使った祓いも行われます。形代には自分の名前と年齢を書き、息を吹きかけて自身の穢れを移すことで、身代わりとして清めを行います。その形代は神社で焼納されたり、川に流されたりして祓いの儀式を締めくくります。

中にはペット用の形代を用意する神社もあり、家族全員での祓いを大切にする文化が根付いています。

参拝は、単にお願い事をするだけでなく、日々の感謝を神様に伝える時間でもあります。季節の節目にあたるこの行事で、心を整える機会としても非常に意義深いものとなっています。

夏越の祓を行う人は

神職や参拝者の役割

夏越の祓の中心には、神職と参拝者それぞれの大切な役割があります。

神職(しんしょく)は神社の祭祀を司る立場として、大祓詞(おおはらえのことば)という祝詞を唱え、形代を祓い清め、儀式全体を執り行います。その所作一つひとつが神聖で厳かに行われ、神と人とをつなぐ「媒介者」としての役目を果たしています。

一方、参拝者も受け身ではなく、儀式に参加する「当事者」として重要な存在です。形代(かたしろ)に自身の名前や年齢を書き、息を吹きかけて身代わりに穢れを託すことで、自ら祓いの儀式に参加します。さらに、茅の輪くぐりを通して心身をリセットし、新たな気持ちで下半期を迎える準備を行います。

こうした共同の儀式により、神社と人々のつながりが強まり、地域社会の結びつきも深められていくのです。

参加する人々の意義

夏越の祓は、老若男女問わず誰もが参加できる開かれた伝統行事です。参加することに特別な資格や準備は必要なく、地域住民から観光客まで幅広い人々が訪れます。

特に最近では、「心のデトックス」や「リフレッシュ」を目的として参加する若年層や女性層が増えており、SNSなどでその様子を発信する人も多くなっています。また、親子連れで訪れ、子どもと一緒に形代を書いたり、茅の輪をくぐったりするなど、家族での体験イベントとしても人気です。

このように夏越の祓は、個人の健康や幸福だけでなく、世代を超えた人々の交流や信仰文化の継承にもつながる意義深い行事として、多くの人々の心を惹きつけています。

私たちがするべきこと

夏越の祓を通じて、自分自身と向き合い、心身の浄化を意識することが何より大切です。私たちにできる具体的な行動としては、次のようなものがあります。

近隣の神社(氏神様)での参拝:まずは地元の神社を調べ、夏越の祓の行事があるか確認しましょう。公式サイトや掲示板で日程が告知されています。

茅の輪くぐりへの参加:開催されている場合は、ぜひ実際に輪をくぐり、自分の穢れを祓いましょう。お清めの所作は形式にとらわれすぎず、「清らかな気持ち」が何より大切です。

形代の奉納:用意された形代に名前と年齢を書き、息を吹きかけて穢れを移す儀式。終わったあとは神社の指定場所に納めます。

また、行事後には、「水無月(和菓子)」など行事食を楽しんだり、家族で夏越の意味を語り合うのもおすすめです。忙しい現代だからこそ、こうした伝統に触れる時間が、日常の中に豊かさをもたらしてくれます。

夏越の祓の作法と手順

輪くぐりの具体的な流れ

夏越の祓に参加する際は、以下のような流れで儀式を進めるのが一般的です。神社によって多少の違いはありますが、基本的な順序を知っておくと安心です。

神社に到着する

まずは静かな気持ちで神社の境内に入り、参拝の心構えを整えましょう。初めて訪れる神社であれば、境内の案内を確認するとスムーズです。手水(ちょうず)で心身を清める

手水舎で手と口を清める「手水の儀」を行います。これは、神前に進む前に心身を清らかに整える日本の伝統的な作法です。茅の輪を「左・右・左」とくぐる

茅の輪をくぐる際には、「左回り → 右回り → 左回り」の順で8の字を描くように3回通ります。この動作には、日常の中で知らず知らずに積もった穢れを祓い、心を整える意味が込められています。輪をくぐりながら「水無月の…」の和歌を心の中で唱えるとより深い祈りになります。本殿に参拝する

茅の輪くぐりが終わったら、本殿へ進んで通常の参拝を行います。2礼2拍手1礼の作法で無病息災や家族の健康など、自分の願いを込めて丁寧に祈りましょう。形代(かたしろ)を納める(神社による)

神社によっては、受付などで形代が配られていることがあります。名前や年齢を書き、息を吹きかけてから指定の箱や川に納めることで、**穢れを形代に託して祓う「身代わりの儀式」**が完成します。

これらの一連の流れは、儀式の形式に沿って進めながらも、「自分自身を振り返り、心を整える」という本質が何より大切です。

体験するための準備

夏越の祓に参加するために特別な持ち物や装備は基本的に必要ありません。誰でも気軽に参加できるのがこの行事の魅力の一つです。

ただし、以下の点を意識しておくとより快適に、そして心豊かに体験できます:

服装は清潔感のあるものを選ぶ

神社は神聖な場所なので、極端に派手な服装や露出の多い服装は避け、シンプルで落ち着いた服装を心がけましょう。帽子やサングラスは、必要に応じて外すのが礼儀です。形代が必要な場合がある

神社によっては、形代(紙の人形)を事前に郵送で入手できたり、当日に神社で受け取る形式になっています。公式サイトなどで確認しておくとスムーズです。感染症対策や混雑対策も忘れずに

繁忙期の神事では多くの人が集まるため、マスク・手指消毒・混雑を避ける時間帯での参拝も考慮しましょう。

夏越の祓は、「特別な日」として身も心も整える行事。準備も含めて一連の体験が浄化と再出発のきっかけとなることでしょう。

茅の輪の設置方法

「茅の輪(ちのわ)」は、夏越の祓を象徴する存在として、全国の神社で設置されます。これは参拝者が自分で作るものではなく、神社側が儀式に合わせて丁寧に設置するものです。

大きさと構造

茅の輪は直径2〜3メートルほどの巨大な輪で、茅(ちがや)という草を束ねて円状に編み、竹や木製の支柱に固定されて立てられます。草の香りや青々とした姿には、自然との調和を感じさせる清浄な美しさがあります。使用される素材の意味

茅は古来より「邪気を払う植物」として重宝されてきました。縄や注連縄(しめなわ)などにも用いられることがあり、日本の神道における魔除けの象徴とされています。設置時期と期間

神社によって異なりますが、多くは6月の下旬に設置され、6月30日を中心に数日間公開されます。一部の神社では7月初旬まで輪をくぐれるようにしているところもあります。

茅の輪の設置は、地域の神職や氏子たちによって行われ、行事を支える重要な共同作業でもあります。参拝者にとっても、目の前にある茅の輪は自然の力と祈りが込められた神聖な象徴として、その存在感を強く印象づけることでしょう。

夏越ごはんの意味

夏越の祓と食べ物の関係

夏越の祓は神社での儀式だけでなく、家庭でも季節の節目として楽しむ文化が根付きつつあります。近年は「夏越ごはん」という名称で、行事食としての提案がなされ、全国の家庭や飲食店、スーパーなどでもメニューとして取り入れられるようになりました。

「夏越ごはん」は、旬の野菜や小豆、雑穀など体に優しい食材を使った健康志向の料理が特徴で、無病息災への願いを食事に込めて表現します。神社での祓いの儀式とともに、家でも祈りを形にするという考え方は、現代のライフスタイルともマッチしており、行事への関心をより身近なものにしてくれています。

また、こうした文化の広がりは、子どもたちに日本の伝統行事を自然に伝える機会にもなり、親子で季節の意味を感じる食卓づくりにもつながっています。

和菓子や小豆の役割

夏越の祓に欠かせない食べ物として、特に有名なのが「水無月(みなづき)」と呼ばれる和菓子です。これは京都を中心に広がった習慣で、白いういろうの上に小豆をのせて三角形に切り分けたものを、6月30日に食べる風習があります。

この形や素材にはそれぞれ意味があります:

小豆(あずき)は古来より魔除けや厄除けの力があるとされ、赤い色が邪気を払うと信じられてきました。

白いういろうは「氷」を象徴しており、かつて氷が貴重だった時代に、氷室の氷を食べる代わりとして広まったと言われています。

三角の形も氷片を模しており、夏の暑さを乗り越える願いが込められています。

現在では京都以外の地域でも「水無月」を販売する和菓子店が増えており、全国的に夏越の祓の象徴スイーツとして知られるようになってきました。

食事に込められた願い

日本には古くから、「食は祈りの形」という考え方が根付いています。夏越の祓における食事も、単なるごちそうではなく、その季節を健やかに乗り切るための意味や願いが込められた特別なものです。

たとえば

小豆や雑穀を使ったごはんは、「厄除け・栄養補給」の意味を持ち、

野菜を中心とした料理には「夏バテ予防」や「自然の恵みに感謝」の意が込められ、

和菓子や甘味は「心を整えるひととき」として、気持ちの切り替えにも役立ちます。

こうした視覚・味覚・意味が一体となった食文化こそ、日本人の美意識や自然観のあらわれ。夏越の祓に合わせた食事は、日常の中にある小さな儀式として、今の時代にこそ大切にしたい時間なのです。

夏越の祓にぴったりな「夏越ごはん」レシピの例

ここでは、夏越の祓にぴったりな「夏越ごはん」レシピの例を3品ご紹介します。いずれも無病息災・夏バテ予防・邪気払いなどの意味を込めた、体にやさしい料理です。

① 小豆ごはん(厄除けの主食)

意味:小豆の赤色は古来より邪気を払うとされ、行事食に欠かせない食材です。

材料(2人分)

白米:1合

小豆:大さじ2

水:適量

塩:ひとつまみ

作り方

小豆は軽く洗い、たっぷりの水で10分ほど下ゆでする(渋みを取る)。

米を研ぎ、小豆と一緒に炊飯器に入れ、1合分の水加減に調整。塩を加えて炊飯する。

炊き上がったら10分ほど蒸らして完成。

ポイント:冷めても美味しいので、おにぎりにもおすすめです。

② 夏野菜の冷やし味噌汁(夏バテ予防)

意味:夏野菜でビタミン補給&味噌で腸内環境を整える、夏にうれしい一品。

材料(2人分)

なす:1本

きゅうり:1/2本

みょうが:1個

だし汁(冷):300ml

味噌:大さじ1〜1.5

氷:適量

作り方

野菜はすべて薄切りにし、水にさらしてアクを抜く。

冷やしただし汁に味噌を溶かす。

野菜を加えて氷を浮かべ、よく冷やして完成。

ポイント:時間がないときは、白だし+味噌でもOK。

③ 水無月風ういろう(和菓子で締めくくり)

意味:水無月は京都発祥の行事菓子。小豆で厄除け、ういろうで清涼感を。

材料(4カット分)

白玉粉:50g

薄力粉:100g

砂糖:100g

水:300ml

ゆで小豆(市販品でもOK):適量

作り方

白玉粉に水を少しずつ加えて溶き、ダマをつぶす。

薄力粉・砂糖を加え、なめらかになるまでよく混ぜる。

耐熱容器に流し入れ、上に小豆をのせて蒸し器で30〜40分蒸す。

粗熱をとり、冷蔵庫で冷やしてから三角形にカット。

ポイント:見た目も美しく、夏越の食卓のフィナーレにぴったりです。

🟨 盛り付けアイデア

「小豆ごはん+冷味噌汁+水無月」の3点セットで出すと、夏越の祓を感じる献立になります。笹の葉や和紙を添えると、より季節感のある食卓に。

夏越の祓の年ごとの日程

水無月に行われる理由

「夏越の祓(なごしのはらえ)」が行われる6月は、旧暦では「水無月(みなづき)」と呼ばれます。文字通りには「水のない月」と書きますが、これは「無=の(助詞)」の意味で、「水の月」つまり梅雨の季節を指しているとも言われています。

旧暦6月は、ちょうど夏の真ん中にあたる時期であり、田植えが終わった後の農村では、一息ついて神様に感謝し、無事な収穫を祈る季節でもありました。

また、この時期は高温多湿によって疫病が広がりやすく、体調を崩しやすい時期でもあります。そうした背景から、夏越の祓は自然災害や疫病などへの不安を和らげ、心身の穢れを祓って平穏無事を祈るための大切な節目となったのです。

現代でもこの風習が受け継がれているのは、人々が「季節の節目に祈りを捧げる」という生活の知恵を、長い歴史の中で守り続けてきた証と言えるでしょう。

2025年の特別な日程

2025年も、全国の多くの神社で夏越の祓が6月30日(火)に行われる予定です。6月30日は、1年の前半が終わる「晦日(みそか)」にあたり、節目の祓いにふさわしい日とされています。

ただし、神社によっては日程が前倒しや後倒しになる場合もあり、たとえば

前の週末にイベント形式で実施する神社

6月下旬〜7月初旬まで茅の輪を設置している神社

夕方以降にライトアップを行う「夜詣(よもうで)」対応の神社

など、地域性や規模に応じてバリエーションがあります。

参加を予定している方は、必ず事前に神社の公式WebサイトやSNS、掲示板などで最新情報を確認することをおすすめします。特に人気神社では、予約制の行事がある場合もありますのでご注意ください。

アクセス情報と注意点

夏越の祓は、神社によっては1年のうちでも特に参拝者が多く集まる日となります。そのため、以下のようなアクセス面やマナーに注意しましょう。

アクセスのコツ

混雑を避けるには午前中の早い時間帯の参拝がおすすめです。夕方〜夜にかけては、仕事帰りの参拝客が増える傾向があります。

神社周辺は交通規制がかかる場合もあるため、公共交通機関の利用が望ましいです。車でのアクセスを考えている場合は、臨時駐車場の有無や最寄りコインパーキングを事前に調べておきましょう。

大きな神社では駅から徒歩圏内にあることも多いですが、地方の神社はバスの本数が少ない場合もあるので要注意です。

参拝時のマナーと持ち物

帽子・タオル・飲み物などの熱中症対策を万全に。梅雨明け前後の蒸し暑さにも備えましょう。

静かで神聖な場ですので、写真撮影やスマートフォンの操作には注意。周囲の方への配慮を忘れずに。

神社によっては、マスク着用・アルコール消毒のお願いがある場合もあります。感染症対策にも配慮しましょう。

夏越の祓は、神社にとっても地域にとっても重要な年間行事。参拝者としての礼儀と敬意を持って行動することで、より豊かな体験となるでしょう。

夏越の祓に関連する神社

上賀茂神社の紹介

京都市北区に鎮座する上賀茂神社(正式名称:賀茂別雷神社 かもわけいかづちじんじゃ)は、京都最古の神社の一つとして知られ、世界文化遺産にも登録されています。創建は7世紀後半とされ、雷の神・賀茂別雷大神(かもわけいかづちのおおかみ)を祀っています。

夏越の祓では、境内に大きな茅の輪が厳かに設置され、神職による「大祓詞(おおはらえのことば)」の奏上、形代の祓い、輪くぐりなどが一連の儀式として執り行われます。

特に特徴的なのは、境内の静寂と神聖な雰囲気。木々に囲まれた神域に響く祝詞の声や、白装束を身にまとった神職の姿は、まさに古来の日本の神事そのものです。

例年、地元の方はもちろん、全国から参拝者が訪れ、「京都の夏の始まりを告げる神事」としても親しまれています。神事の後は、清流・ならの小川の水音を聞きながら、心をリフレッシュできるひとときを過ごせることでしょう。

北野天満宮での風習

北野天満宮(京都市上京区)は、菅原道真公を祀る全国天満宮の総本社であり、「学問の神様」として受験生や学生からの厚い信仰を集めています。

この神社でも夏越の祓は毎年6月下旬に行われ、境内の楼門前に設置された茅の輪を多くの参拝者がくぐる風景が恒例となっています。特にユニークなのは、「学業成就祈願」との結びつきが強く、形代に加えて「願い札」や「合格祈願短冊」などを奉納する人も多い点です。

また、北野天満宮では夜間のライトアップや夏詣(なつもうで)イベントが開催されることもあり、仕事帰りの大人や観光客にも人気があります。

境内には梅の名所や牛の像、歴史ある建築物が点在しており、参拝とあわせて文化的な散策も楽しめるのが大きな魅力です。

他の地域の神社と行事

夏越の祓は京都だけでなく、全国各地の神社で広く行われている重要な年中行事です。地域ごとに特色のある風習があり、それぞれの神社で独自の魅力を発見することができます。

■ 東京・明治神宮(東京都渋谷区)

都会のオアシスともいえる明治神宮では、例年多くの参拝者が訪れ、大きな茅の輪を設置して6月30日に「夏越大祓式」を実施。本殿前で行われる神事には観光客や外国人の姿も多く、神道文化の発信地としても注目されています。

■ 福岡・筥崎宮(はこざきぐう/福岡市東区)

日本三大八幡のひとつである筥崎宮では、夏越の祓に加えて「疫病退散の祈願」や「茅の輪守り」の頒布などが行われ、九州全体から参拝客が集まります。港町の守り神としての役割も持つため、漁業関係者からの信仰も厚いです。

■ 出雲大社、住吉大社、熱田神宮など

全国各地の名社でも、夏越の祓は大切にされており、神社ごとに特色ある茅の輪の飾りや、地域の伝統に根ざした作法が見られます。

地方に行けば行くほど、「地域ぐるみで守っている文化」としての色合いが強くなるのも夏越の祓の魅力の一つです。

このように、有名神社から地元の氏神様まで、全国各地で多様に展開されている夏越の祓。旅の計画とあわせて参拝スポットを選ぶのも、日本文化をより深く楽しむきっかけになるでしょう。

夏越の大祓の重要性

半年の穢れを祓う意味

夏越の祓(なごしのはらえ)は、年に二度行われる「大祓(おおはらえ)」のうちのひとつであり、その本質は「穢れ(けがれ)を祓う」ことにあります。この「穢れ」は、単に汚れや不浄を意味するものではなく、日々の生活の中で知らず知らずに蓄積される心身の疲れ・ストレス・ネガティブな感情など、目に見えない“重さ”のようなものです。

神道では、「穢れ=悪」ではなく、「清めれば元に戻る、流せば癒される」という循環的・再生的な思想が根底にあります。年に二度、大祓を行うことで、人々は心と体を一度リセットし、新たな自分に生まれ変わる準備を整えるのです。

6月の夏越の祓では、上半期の穢れを祓い、後半を健やかに生きるための区切りとしての意味が込められており、12月の年越の祓とあわせて「節目を意識する日本文化の象徴的な儀式」と言えるでしょう。

災厄を避けるための儀式

日本は、四季が豊かで自然に恵まれた国である一方、地震・台風・豪雨・疫病など、自然災害や病のリスクとも常に向き合ってきた歴史があります。こうした中で生まれ、伝承されてきたのが、夏越の祓のような「災厄を未然に防ぐための祈りと行動」なのです。

特に6月〜7月にかけては、梅雨による水害、夏の疫病、食中毒などが多発する時期。古代の人々は、こうした自然のサイクルを経験則として理解し、神に祈りを捧げることで安心と安全を得ようとしました。

また、形代(かたしろ)に穢れを託し、川や火に流すという所作には、「自分の中にある悪しきものを自然に返し、命のリズムを整える」という日本人特有の自然との共生観が表れています。

このように、夏越の祓はただの伝統行事ではなく、人々の「生きる知恵」や「精神的な安定」を支える文化的ツールとして、今もなお生き続けているのです。

地域文化との関わり

夏越の祓は、神社単独で行われる儀式というよりも、地域全体が一体となって行う“共同体の年中行事”としての性格が強くあります。

例えば

氏子や地元自治会が茅の輪づくりや神事準備に関わる

町内会単位で参拝する習慣がある

学校や保育園で「夏越の祓いごっこ」などを実施している地域もある

このような活動を通じて、世代を超えた交流や文化継承が自然と行われる場となっているのです。

さらに、地元の和菓子店が「水無月」や「夏越団子」を限定販売したり、飲食店が「夏越ごはん」を提供するなど、地域経済や観光振興と結びつくケースも増えています。

現代においては、「伝統行事だから」ではなく、“家族と心を整える日”“地域とつながる日”としての新しい意味も見いだされています。こうした柔軟な継承があるからこそ、夏越の祓は長く愛され、生活文化として根付いてきたのです。

夏越の祓にまつわる神事

大祓詞について

「大祓詞(おおはらえのことば)」は、夏越の祓や年越の祓で神職が唱える神道における最も重要な祝詞の一つです。この祝詞は、古語で紡がれた荘厳な詠唱文であり、私たちが日常の中で知らず知らずに犯してしまった過ちや罪、穢れを、神の力によって祓い清めるよう願う内容となっています。

その歴史は非常に古く、奈良時代に編纂された『延喜式(えんぎしき)』にも記載されている格式ある祝詞です。中には、天津罪(あまつつみ)・国津罪(くにつつみ)と呼ばれる罪の具体例や、それを祓う神々の名が列記されており、日本人が自然と共に生き、慎ましく生きることを重んじてきた精神が感じられます。

大祓詞の全文を理解するのは難しいかもしれませんが、その音の響きやリズムそのものに浄化の力が宿るとされており、唱和や聞くだけでも心が整うという人も少なくありません。行事の前後に、大祓詞の意味をかみしめながら読むことで、より深い精神的な体験につながるでしょう。

形代の役割と使用方法

夏越の祓で多くの神社に登場するのが、「形代(かたしろ)」と呼ばれる紙製の人形(ひとがた)や動物の形をした紙です。形代は、古来より「身代わり」としての役割を担っており、自分の罪・穢れ・病気などをその紙に移して、神に祓ってもらうという考えに基づいています。

形代の使い方は次の通り。

配布された紙に自分の名前・年齢・性別などを書き込む

形代に息を3回吹きかける、もしくは体の悪いところをなでる

神社の指定の場所に納める(焼却・お焚き上げ・流しのいずれか)

形代には、自分の穢れや厄災をそのまま託すイメージがあるため、誠意を持って扱うことが大切です。一部の神社では、ペット用の形代を用意しているところもあり、家族全体の健康祈願として活用されています。

また、形代は自宅で記入して持参することも可能な場合があり、神社の公式サイトでダウンロードできる形式も増えています。神事に参加できない方でも、気持ちを込めて祈ることで心の整理ができるのも、この風習の魅力のひとつです。

流しの儀式に関する情報

「流しの儀式」は、形代に移した穢れを、川や海といった自然の流れに乗せて清める古式の祓いの形式であり、夏越の祓と深く関わる伝統的な神事です。

この儀式は、自然の力=浄化の力という日本人の自然観に根ざしており、水の流れに乗せて穢れを流し去ることで、身体だけでなく精神的な浄化と再生を願う意味が込められています。

流しの儀式が行われる主なスタイル

神職が形代を集めて神前で祓い、その後に川へ流す(地域により海や湖も)

参拝者が自ら形代を川へ流す(立ち入り可な浅瀬などで)

環境保全の観点から「川へ流す代わりに焼納」する形式も多くなっている

近年では、環境問題への配慮から「流さずに焼納」「模擬儀式のみ実施」する神社も増加しており、伝統と現代の調和が図られています。

それでもなお、「川に形代が静かに流れていく様子」を見守る儀式は、日本人の心にある“自然と共に清める”という感覚を象徴する美しい光景です。こうした儀式を体験できる地域は限られていますが、訪れる価値のある貴重な文化体験といえるでしょう。

まとめ|今年は夏越しの祓いで心身を整えよう

夏越の祓は、半年間にたまった穢れを祓い、残る半年の無病息災を祈る日本の大切な伝統行事です。茅の輪くぐりや形代、大祓詞といった儀式には、古代から続く浄化と再生の思想が息づいています。

2025年は6月30日(火)に多くの神社で実施予定。地域ごとの特色ある風習も楽しみながら、日々のリセットと新たな気持ちでのスタートに役立てましょう。ぜひ今年は神社に足を運び、心と体を整える時間を過ごしてみてください。