お見舞いで使う封筒の書き方や表書きの基本を初心者向けに丁寧に解説

病気やケガで入院した方へのお見舞い。気持ちを込めて封筒を渡したいけれど、「のし袋?封筒?どっちを使えばいいの?」「名前の書き方に決まりはある?」と迷ったことはありませんか?

私も以前、親戚のお見舞いに行くときに同じように悩み、調べるうちに“知らないと失礼になりかねないマナー”が多いことに驚きました。

この記事では、お見舞い封筒の正しい書き方と選び方を、初心者でも迷わず実践できるようにまとめています。

実際に私が経験した「失敗しそうになった話」も交えながら解説します。

お見舞い封筒の基本マナーを知ろう

お見舞い封筒には、相手を思いやる気持ちが何より大切です。形式ばかりを気にしすぎる必要はありませんが、最低限のマナーを押さえることで「心からの気持ち」がきちんと伝わります。ここでは、封筒の種類や金額の入れ方、避けたほうがいいデザインなど、知っておきたい基本を整理します。

封筒の種類と選び方

お見舞いには、「のし袋」ではなく紅白の結び切りの水引が描かれた封筒を選びます。

「結び切り」は“二度と繰り返さない”という意味を持ち、病気やケガが再発しないようにという願いが込められています。蝶結びは“何度も繰り返す”ことを意味するため、お見舞いには不向きです。

水引の色は「紅白」を選ぶのが一般的ですが、地域によっては銀色を用いる場合もあります。とはいえ、派手すぎるものやカラフルなデザインは避け、落ち着いた印象のものを選ぶと安心です。

また、けがや軽い病気の場合は、水引のない無地の白封筒でも構いません。見た目よりも、渡す相手の状況に合わせて「負担をかけない配慮」が大切です。私も以前、友人が短期間の入院だった際には、控えめな白封筒にしました。堅苦しくなりすぎず、気持ちを受け取ってもらえました。

「お見舞い」と「快気祝い」の違い

お見舞いと快気祝いは似ているようで、意味がまったく異なります。

お見舞いは「療養中の方に励ましの気持ちを伝えるために贈るもの」、快気祝いは「全快した本人が回復の報告と感謝を込めてお返しするもの」です。

封筒の表書きも異なります。お見舞いの場合は「御見舞」「お見舞い」、快気祝いでは「快気祝」や「全快祝い」と書きます。この書き分けを間違えると、意図が正しく伝わらず失礼に見えることもあるので注意が必要です。

また、相手の容体がわからない場合は、「御見舞」を使うのが無難です。「病気が治ることを祈る」という意味が広く伝わり、状況を選ばず使えます。

お見舞い封筒は、単なる形式ではなく「気持ちの表現方法のひとつ」です。選び方ひとつで印象が大きく変わります。正しいマナーを知っておくと、自信をもって気持ちを届けられます。

封筒の表書きの書き方

お見舞い封筒では、見た目の印象よりも“気持ちが伝わる丁寧さ”が大切です。文字の書き方ひとつでも相手に誠意が伝わるため、表書きの基本をしっかり押さえておきましょう。

表書きの基本

封筒の表面の中央上部には、「お見舞い」または「御見舞」と書きます。どちらも間違いではありませんが、「御見舞」のほうがやや改まった印象になります。たとえば、会社関係の方や目上の方へ渡す場合は「御見舞」を、親しい友人や家族には「お見舞い」を使うなど、相手との関係性で使い分けてもよいでしょう。

表書きは、筆ペンや毛筆を使って黒い墨で書くのが正式です。濃い墨は「はっきりとした回復を願う」気持ちを表すため、薄墨(香典などに使う)を使うのはNGです。筆文字が苦手な場合でも、黒のサインペンで丁寧に書けば十分誠意は伝わります。

逆に、ボールペンや印刷文字は事務的な印象になり、気持ちが軽く見えてしまうことがあるため避けたほうが良いでしょう。

また、文字の配置にもポイントがあります。

「お見舞い」の文字は封筒のちょうど中央にくるように大きめに、名前はその下にやや小さめの字で書くとバランスが良く見えます。封筒の端からあまり近すぎないよう、上下の余白にも気を配るときれいに仕上がります。

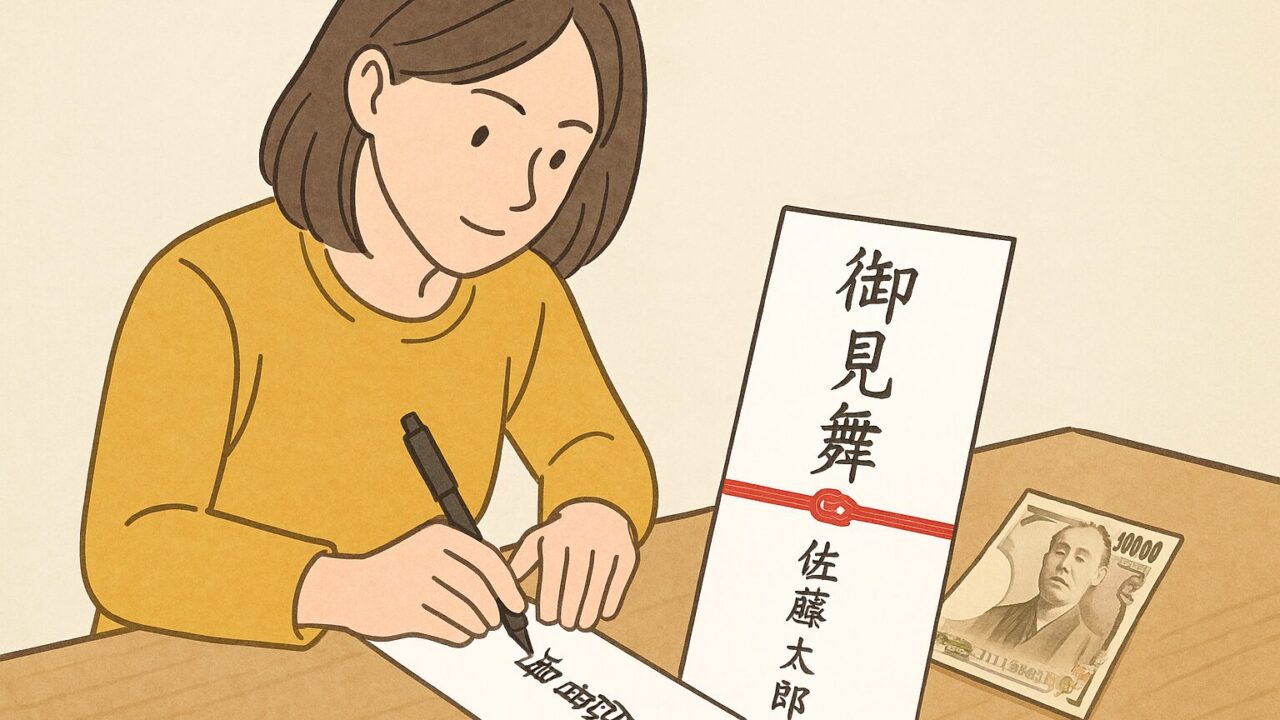

名前の書き方

贈り主が1人の場合は、フルネームで書くのが基本です。苗字だけよりも、フルネームのほうが丁寧で誠実な印象になります。特に職場関係などで複数の「田中さん」や「佐藤さん」がいる場合、誰からの贈り物かがすぐにわかるようにすることが大切です。

家族連名の場合は、代表者の名前を中央に書き、左側に小さく家族の名前を添える形が一般的です。

たとえば「佐藤太郎」の左に「花子」「一郎」といったように並べます。夫婦のみの場合は「佐藤太郎・花子」と横並びでも構いません。

グループや会社など複数人で渡す場合は、「〇〇一同」「営業部一同」「クラス一同」とまとめて書きます。もし特定の代表者が渡す場合は、その人の名前の下に「有志一同」と小さく書き添えるとより丁寧です。

封筒の表書きは、一見地味な作業のように思えますが、そこには「心を込めて手書きする」という行為自体が大きな意味を持っています。

きれいに書くことよりも、相手を思いながら丁寧に書くこと――それが何よりも大切なマナーです。

封筒の中身と入れ方のマナー

お見舞い金は「気持ちをそっと添える」もの。中身の扱い方ひとつで受け手の印象が変わります。ここでは、お札の扱いと金額設定の考え方をもう少し丁寧に整理します。

お札の入れ方

お札はできれば新札を用意します。新札には「これから元気になってほしい」という前向きな願いがこめられるためです。どうしても新札が用意できない場合は、折れや汚れが少ないものを選びましょう。

向き:肖像がある面(表)を前に、上向きで揃えます。複数枚になる場合は全ての向きを統一。

折らない:ポチ袋ではなくお見舞い用ののし袋(または白封筒)を使い、札は折らずにそのまま入れます。

中袋の書き方:中袋があるタイプは、表に「金 10,000円」などと金額を、裏に住所・氏名を記入。縦書きの場合は「金壱萬円」のような旧字体でも、横書きの場合はアラビア数字でもOKです。二重線や修正テープは避けます。

封のしかた:基本は“のり付けせず”軽く差し込む程度で十分(病室で開けやすいよう配慮)。地域のしきたりがある場合はそれに従いましょう。

同封メモ:ひとことカードを入れるなら中袋の外(表封筒の中)に。札と直接触れないようにすると丁寧です。

上下を逆さに入れない・枚数の向きを揃える――この2点を守るだけでも、受け取る側の安心感がぐっと高まります。

金額の目安

金額は「関係性」「入院の状況」「他の差し入れの有無」で決めます。目安は次のとおりです。

親族:1万円〜3万円

友人・知人:5千円〜1万円

職場関係:3千円〜5千円(部署や有志でまとめる場合は1人1,000〜3,000円程度)

加えて覚えておくと迷わないポイント:

不吉とされる数字は避ける:4(“死”)・9(“苦”)は避け、3千円/5千円/1万円など切りの良い額に。

小銭は入れない:硬貨は避け、紙幣のみで。

差し入れと併用:果物・飲み物・日用品などを渡す場合は、金額をやや控えめに(例:友人なら3千〜5千円+差し入れ)。

子ども・短期入院:負担にならない少額で十分(例:3千〜5千円)。長期・重病の場合は親族中心に増額を検討。

最終的には、相手に気を遣わせないことが一番の目安。“無理のない金額で、気持ちが伝わる”ラインを選ぶと、渡す側も受け取る側も心地よくなります。

お見舞いにふさわしい言葉とNGワード

お見舞い金を渡すとき、封筒だけでは少し味気ないもの。そこに温かいメッセージを添えることで、相手の心をやわらげることができます。言葉は“お金よりも記憶に残る贈り物”。だからこそ、どんな表現を選ぶかが大切です。

添えるメッセージの例

お見舞いメッセージの基本は、「相手を励ましつつ、無理をさせない」こと。

病気やケガの状況を直接的に触れすぎず、回復を願う優しい言葉を選びましょう。

たとえば、

「一日も早く元気になりますように」

「無理せず、ゆっくり休んでくださいね」

「お体が少しでも楽になりますように」

「いつもの笑顔に早く会える日を楽しみにしています」

私も以前、入院中の友人にお見舞いを渡したとき、「いつもの笑顔が早く戻りますように」と添えました。すると、友人が「この言葉が一番うれしかった」と言ってくれて、本当に心が温まりました。たった一言でも、相手の不安を和らげる力があると感じた瞬間でした。

また、メッセージカードにイラストや優しい色味を添えるのもおすすめです。無理に長文にする必要はなく、短くても心のこもった言葉なら十分伝わります。

避けるべき表現

お見舞いの言葉には、避けたほうがいいNGワードもあります。

特に「死」や「苦」など不吉な言葉、また「再び」「繰り返す」など“再発”を連想させる言葉は控えましょう。

避けたい言葉の例:

「長引く」「再発」「重い」「倒れる」

「死ぬ」「苦しい」「消える」

「また」「繰り返す」などの重ね言葉

こうした表現は、本人や家族が不安を抱えているときには特に敏感に響くことがあります。

また、「早く治してね」といった命令口調も避けましょう。相手を急かす印象になりかねません。代わりに、「ゆっくり休んでね」「焦らずにね」といった、“寄り添う言葉”に言い換えると安心感が伝わります。

お見舞いの言葉は、「正しいマナー」よりも「思いやり」が本質です。

相手の状況を思い浮かべながら、「自分ならどんな言葉をかけられたら嬉しいか」を考えて選ぶと、自然と心のこもったメッセージになります。

私の体験談|「知らなかった…」で焦ったお見舞いマナー

数年前、親しい友人が急に入院したときのこと。

慌ててコンビニで白い封筒を買い、そのままお金を入れて病院へ向かいました。

「気持ちさえあれば伝わるはず」と思っていたんです。

ところが、帰宅後に母に「その封筒、香典袋に見えることもあるよ」と言われて、思わず顔が真っ青になりました。

よく見ると、確かに黒白の水引が描かれており、完全に“弔事用”。

お見舞いなのに、まるでお悔やみを伝えに行ったような形になっていたかもしれない…と気づいて、本当に冷や汗をかきました。

それ以来、私は家にお見舞い専用ののし袋を常備するようになりました。

文房具店や100円ショップでも「お見舞い」「御見舞」と印字された封筒が簡単に手に入ります。焦って買うよりも、事前に準備しておくことで心の余裕も生まれます。

この出来事を通じて痛感したのは、マナーというのは“堅苦しい決まりごと”ではなく、「気持ちを正しく伝えるための道しるべ」だということ。

いくら気持ちがこもっていても、形を誤ると誤解を招くことがあります。

たとえば、白無地の封筒も、相手や状況によっては「寂しい印象」を与えてしまうこともあるのです。

それからは、「どうしたら相手が安心して受け取れるか」を意識するようになりました。

たとえ見た目の小さな違いでも、それが相手への思いやりの表れになると感じています。

マナーとは、形式ではなく“やさしさの形”。それを知ってからは、何を贈るときも心を整えてから渡すようになりました。

まとめ|「思いやりが伝わるお見舞い封筒」を心がけて

お見舞い封筒は、ただお金を包むためのものではなく、相手の回復を願う気持ちを形にするツールです。

水引や表書き、言葉づかいに気を配ることで、あなたの優しさがきっと伝わります。

次にお見舞いをするときは、この記事を思い出して「丁寧に包むひと手間」を大切にしてみてくださいね。