子育て中でもスッキリ!実践的キッチン収納術10選

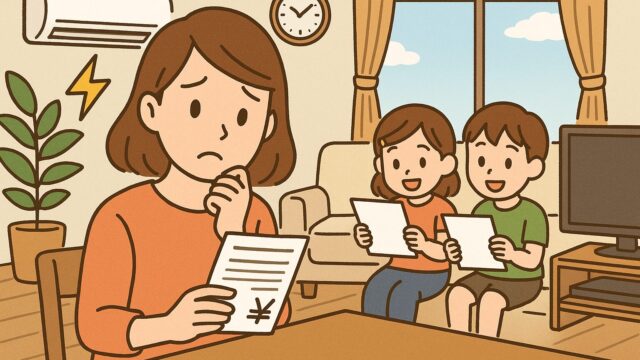

子育て中の毎日。ごはんの支度をしながら、子どもの声に返事をして、洗い物をして…気がつけばキッチンはモノであふれてる。「片付けたはずなのに、なんでこんなにごちゃごちゃしてるの?」そんなふうに感じたこと、ありませんか?

私自身もそうでした。でも、ちょっとした収納の工夫でキッチンは見違えるほど快適な空間に変わるんです。この記事では、わが家で実践してよかったキッチン収納術を10個に厳選してご紹介します。

1. まずは「使う場所」に収納する意識を持つ

「フライパン、どこ置いたっけ?」と毎回探すのって、地味にストレスですよね。

特に子どもがそばにいるときは、1秒でも早く料理を進めたいのが本音。

そんなわが家では、使う場所のすぐ近くにモノを置くというルールを徹底するようにしています。

たとえば、

フライパンはコンロ下の引き出しへ

包丁やまな板は作業台下の引き出しへ

子どものお弁当グッズは、お弁当箱やランチクロスと一緒に「一軍ボックス」に

これだけで、調理中のムダな移動や探しものがぐんと減り、動線もスムーズになりました。

子どもに「お箸出しといてー」と頼んだときも、すぐ取ってくれるようになり、ちょっとした自立のきっかけにもなっています。

「とりあえず入れる引き出し」をなくす

以前の私は、“何を入れるか決まっていない引き出し”をいくつも持っていました。

そこに、レシピの切り抜き、試供品、使いかけの輪ゴム、レジ袋…と、どんどん増えていって、気づけば“開けたくない場所”に。

いまは、どの引き出しにも「ここは○○用」と役割を決めていて、迷ったら一度その場で立ち止まるようにしています。

それだけでも、キッチンの空気が一段階すっきりした気がするんです。

“どこに何があるか、自分でも子どもでもすぐわかる”

この感覚こそが、片付けが自然に回り始める第一歩だと思います。

2. 収納グッズは“家にあるもの”でまず試す

キッチン収納を見直そう!と思ったとき、つい最初にやりがちなのが、「とりあえず収納ケースを買いに行く」こと。

でも、これが意外と失敗のもとだったりします。

私も最初は、100均や無印で見た目が揃う収納ケースをあれこれ買い集めました。

でも、家に帰ってみると「サイズが合わない」「高さが邪魔」「入れるものがなかった」なんてことも…。

そこで今は、まず家にあるもので“試してから買う”スタイルに切り替えました。

わが家の“仮収納アイデア”

牛乳パック → カトラリーや菜箸の仕切りにカットして使う

お菓子の空き缶 → 調味料のストック入れにちょうどいいサイズ

紙袋 → 持ち手部分をカットして、レジ袋ストッカーとして吊るす

ティッシュ箱 → ビニール袋収納や乾電池入れにも活用可

こうした“仮の収納”を1〜2週間使ってみると、本当にその場所に必要なサイズや形が見えてきます。

私はこれで、「やっぱりこの場所には引き出し式じゃなくて、浅型トレーが合うんだな」と気づけたことも。

無駄買いしないから、収納も長持ち

思いつきでケースを買うと、サイズが合わずに「そのまま別の場所へ…」となりがち。

でも、試してから買うと、ぴったりフィットして“使い勝手のいい収納”が作れます。

収納って、実は“見た目よりも中身のフィット感”のほうが大事なんですよね。

見た目はあとからでも整うので、まずは気軽に、おうちにあるもので工夫してみるのがおすすめです。

「お金をかけずに片付く」って、ちょっと嬉しいですよね。

3. “立てて収納”を意識するだけで取り出しやすく!

鍋のフタ、お皿、保存容器のフタ…。

どれもつい重ねて収納しがちですが、使おうとしたときに下のモノを取ろうとして崩れるあのストレス、ありませんか?

特に朝のバタバタ時間、「あれどこだっけ!?」「ガシャーン…」なんて音が響くと、それだけで一日が始まる気がしませんよね。

そんなわが家では、“立てる収納”を意識するだけでキッチンの使いやすさが一気に変わりました。

わが家で役立った“立てる収納”アイテム

ファイルボックス(書類用)

→ フライパンや鍋ぶたを1枚ずつ仕切って収納。重ねないから出し入れがスムーズ!ブックスタンド

→ 平皿や小皿を立てて並べると、1枚だけ取り出すのが簡単で、食器棚のストレス激減。縦型ケースや書類トレー

→ 保存容器のフタをサイズごとにまとめて立てて収納。どこに何があるか一目瞭然!

立てることで“どこに何があるか一目で見える”のは本当にラクなんです。

ちょっとしたスペースでも活用できる

「うちはスペースが狭いから無理かも…」と思っていた私でも、引き出しの中、シンク下の棚、コンロ脇のすき間など、ちょっとした隙間を見直すことで立てる収納を取り入れられました。

特に、お皿やフタを重ねずに立てたときの快感はやみつきになります。

今では子どもも「これ立てて入れていい?」と自然と協力してくれるように。

“取り出しやすい=戻しやすい”なので、家族全体で片付けがラクになりました。

立てるだけで、同じスペースが“使える空間”に変わる感覚、ぜひ一度体感してみてください。

4. 子ども用品は“ワンアクション”で出せる場所へ

朝の支度時間って、ただでさえバタバタしがちですよね。

そんな中で「ママ〜コップどこ〜?」「スプーン出して〜」と何度も呼ばれると、調理の手が止まってしまって、こちらもイライラ…。

私も以前は、「どうして自分でやってくれないの?」なんて思ってしまっていました。

でもよく考えたら、「子どもが自分で取れない場所」に置いている私のせいだったんですよね。

子どもが使うキッチングッズ収納の工夫

そこで思い切って、子どもの動線を意識した収納に切り替えました。

引き出しの一段を“子どもゾーン”に

→ 手が届きやすい高さに、お箸・スプーン・フォーク・コップなどをまとめてセット。お気に入りのキャラグッズを入れてあげると、進んで使ってくれます。低い棚に「毎日使うセット」をひとまとめ

→ 朝ごはん用のお皿・おしぼり・ランチョンマットなど、よく使うアイテムをグルーピング。ケースやカゴで区切っておくと迷いません。「朝の準備セット」として一式をカゴに

→ 保育園や学校へ持っていくコップ袋・お弁当袋などを、前日のうちにセットしておくだけで、翌朝の支度がぐっとラクに!

この3つの工夫だけで、子どもが「自分でできた!」と感じる場面が増えて、毎朝の声かけもずっと少なくなりました。

“取り出しやすい”は“戻しやすい”にもつながる

子どもが自分で取れる収納にしたことで、片付けにも積極的になってくれるように。

「終わったらここに戻すんだよ」と最初に伝えておけば、自然とお片付け習慣も身につくんです。

以前は私ひとりで全部用意していた朝も、今では子どもが「今日は自分で準備するね!」と宣言してくれる日も。

キッチン収納をちょっと変えるだけで、子どもの自立心や朝の余裕まで変わる。

これは本当に、やってよかったと実感している工夫のひとつです。

5. “詰め替えすぎない”のも収納のコツ

SNSや雑誌で見かける、キッチンの“美収納”。

統一されたボトルやラベルがズラッと並ぶ様子って、確かに見た目はとても気持ちいいですよね。

でも実際にやってみると、詰め替える手間や洗う作業、容器を置くスペースの確保など、思った以上にハードルが高いと感じませんか?

私も、最初は見た目重視で調味料や乾物を片っ端から詰め替えていました。

でも気づいたんです。「詰め替えたことで逆に使いづらくなったもの」もあるということに。

わが家の“詰め替え最小限”ルール

そこで、見た目より「使いやすさ」を重視した詰め替えルールを作りました。

麦茶・米・砂糖など、使用頻度の高いものだけ詰め替え

→ 毎日手に取るものだけは、容器に移して使いやすく。とくに麦茶パックは縦型ケースで取り出しやすくしています。袋ごと立てて入れられる収納ケースを活用

→ 小麦粉やパン粉など、こぼれやすいものは、無理に詰め替えず袋ごと入れられるケースを使ってラクに管理。中身が見えるジッパー袋+クリップでラベル管理

→ 乾物やおやつのストックなどは、透明のジッパー袋に入れて、マスキングテープに名前と購入日を書いて貼るだけ。視認性が高く、管理も簡単です。

詰め替えないからこその“メリット”もある

詰め替えをしないことで、以下のような利点もあります。

袋のままなら賞味期限がそのまま見える

調理中でもパッと手に取れる

洗い替えや乾燥の手間がかからない

中身が減っても場所をとらず、可変的な収納ができる

つまり、「詰め替えないこと」はズボラではなく、暮らしに合わせた賢い選択なのだと思うようになりました。

見た目より、使いやすさと続けやすさ

もちろん、見た目の統一感にこだわりたい気持ちも分かります。

でも、毎日慌ただしく過ごす中で、家族みんなが使うキッチンは「わかりやすくて取りやすい」ことがいちばん。

“詰め替えすぎない”ことが、実は片付くキッチンへの近道だった。

今ではそう感じています。

6. 「使っていないモノ」を見直すのも収納の一部

キッチン収納の悩みって、「スペースが足りない」ことだと思っていたんです。

でも本当の原因は、“しまう場所がない”のではなく、“しまう必要のないモノが多すぎる”ことだったと気づきました。

私も以前は、引き出しの奥から何年も使っていないタッパーや、コンビニでもらった割り箸、謎の調味料パックがごっそり…。

「いつか使うかも」で取っておいたはずなのに、その“いつか”は永遠に来なかったんですよね。

月1回の“キッチン整理タイム”をルール化

そこで、思い切って「見直す日」を月に一度つくることにしました。

だいたい月末の土曜日、夕飯の支度前の30分だけと決めて、短時間でパパッと済ませます。

内容はとてもシンプルです。

消費期限のチェック(調味料・乾物・レトルト・缶詰)

→ 奥から出てきた「いつのだろう…」にドキッとしなくて済みます。2ヶ月以上使っていないモノは一度外に出す

→ 迷ったら、いったん“保留ボックス”へ。数ヶ月後に振り返って「なくても困らなかった」ものは手放します。思い切って処分・寄付・分け合う

→ タッパーや食器など、まだ使えるものは地域のバザーやフリマアプリに出すと、誰かの役に立つことも。

この作業をするようになってから、「あれどこだっけ?」と探す回数が本当に減りました。

“手放す”ことで空間にも心にも余白ができる

最初は「もったいない」「いつか使えるかも」と思っていたけれど、

よく考えると、「使ってないこと」自体がそのモノにとっても不幸なんですよね。

手放してスペースが空くと、収納がラクになるだけでなく、気持ちもすっきりするから不思議です。

しかも、モノが減ると、片付けにかかる時間も短くなって、他のことに使える時間が増えるという副産物までついてきます。

収納=モノをしまうこと、だけじゃない。

“要るモノと要らないモノを見極める力”こそ、快適なキッチン作りの土台になると感じています。

7. 冷蔵庫も“収納棚のひとつ”として考える

キッチンの中で、つい見落とされがちなのが冷蔵庫の収納。

ドアを開けたらパンパンで、奥に何が入っているかわからない…そんな状態だと、食材ロスや買いすぎにつながってしまいますよね。

私も以前は、「あったはずのチーズが見つからない」「同じヨーグルトを2つ買ってた」なんて失敗を繰り返していました。

そこで始めたのが、冷蔵庫の“見える化収納”です。

わが家で実践している冷蔵庫収納の工夫

中身の見えるクリアケースでグルーピング

→ 使いかけの野菜は「野菜ケース」、調味料系は「味付けセット」など、ジャンルごとに分けておくと探しやすく、家族もどこに何があるかわかりやすいんです。タッパーにはラベルシール(例:作った日・中身)

→ 「この煮物って何日前のだっけ…?」を防ぐため、マスキングテープと油性ペンで日付と中身を一言書いて貼るように。見た目以上に、安心感と衛生管理のしやすさがアップします。消費期限が近い食材は“食べきりボックス”へ

→ 冷蔵庫の一角に「要チェックBOX」をつくり、期限が近いものをそこに入れるようにしています。そこを見るだけで「今晩のおかずどうしよう?」のヒントにも。

冷蔵庫の中が整うと、時短にも節約にもなる

この収納を始めてから、買い物前の在庫チェックがとってもラクになりました。

冷蔵庫の中が見渡せると、「今あるもので何を作れるか」がすぐにイメージできて、献立決めにも迷わなくなるんです。

さらに、食材をダメにすることが減って、月の食費も少しだけ下がりました。

わが家では、冷蔵庫収納を整えるようになってから、毎月数百円〜数千円レベルで“無駄買い”が減った実感があります。

“冷蔵庫も収納棚のひとつ”という意識を持つ

冷蔵庫って、電化製品としてしか見ていなかったけど、今ではキッチンの一部として、棚や引き出しと同じ感覚で管理しています。

定位置を決めて、入れすぎず、取り出しやすく。

このルールを冷蔵庫にも適用するだけで、キッチン全体がぐっと使いやすくなるんです。

毎日何度も開け閉めする場所だからこそ、きちんと整えておく価値があると、今は心から思っています。

8. 調味料は“見える&すぐ取れる”配置がカギ

以前の私は、調味料をすべて収納スペースにしまい込んでいました。

キッチンはすっきり見えるけれど、いざ料理を始めると「塩はどこ?」「あ、しょうゆ出すの忘れた!」と何度もしゃがんだり引き出しを開けたり…。この“ちょっとした面倒”が積み重なるのって、けっこうなストレスでした。

そこでわが家は、思い切って“出しっぱなし収納”にシフト。

ただし、見た目にもごちゃつかないよう、見せる工夫をしながら置く場所を決めるようにしています。

わが家の調味料収納スタイル

よく使う調味料はトレイにまとめてコンロ横に置く

→ 塩・こしょう・砂糖・酒・みりんなど、毎日の料理でよく使う基本調味料は、ワントレイにまとめて定位置を確保。調理中に“横を向くだけで手が届く”状態に。詰め替えた容器にはラベル+日付で管理

→ 統一感を出すために詰め替えた瓶やボトルには、マスキングテープで「中身・詰め替え日」を記入。見た目も整い、衛生管理もしやすくなります。使用頻度の低いモノはシンク下の“予備収納”へ

→ タバスコ、ナンプラー、スパイス系など“たまにしか使わない調味料”は一軍から外し、ボックスにまとめてストック棚に。必要なときだけ出すスタイルにしています。

“目に入るモノ”が少ないだけで、料理がスムーズに

この収納に変えてから、料理中の“迷い”や“探す時間”がぐんと減りました。

手を伸ばすだけで必要な調味料が取れる

出し入れの動作が減って時短になる

使うモノだけが目に入ることで集中しやすくなる

料理がスピーディーになるだけでなく、「あとで片付けよう」と思ってそのまま…というプチ汚れも減ったように感じます。

“出しっぱなし”でも生活感が出すぎない工夫を

もちろん、「出しっぱなし」といっても、ただ置くだけだと生活感が出てしまうので、

木製のトレイやアイアン調のラックを使って統一感を出す

背の高いものは後ろ、低いものは前と並べて取り出しやすくする

トレイごとサッと拭けるようにしておく

といった工夫で、整って見える&清潔に保てる収納を意識しています。

“よく使うモノは出す、たまに使うモノはしまう”というシンプルなルールだけで、キッチン全体の動線が驚くほどラクになりました。

9. 浮かせる収納で“作業スペース”を確保する

キッチンって、ほんの数センチの差で「使いやすい or ストレスが溜まる」が決まる場所だと実感しています。

特に作業スペースが狭いと、まな板やボウルの置き場に困ってイライラ…なんてこと、ありませんか?

わが家も以前は、調理中に“ちょい置き”のモノがどんどん増えて、スペースがすぐ埋まってしまっていました。

そこで取り入れたのが、「浮かせる収納」です。

わが家で実践している“浮かせる”アイデア

マグネット式ラックで壁面収納

→ 冷蔵庫やレンジフード横のマグネットスペースに、スパイスやキッチンペーパーなどをまとめたラックを設置。よく使うモノを“空中に置く”だけで台が広く使えるようになりました。シンク下の扉裏にフック付き収納

→ 扉裏のデッドスペースに、掃除用具・ゴム手袋・排水ネットなどを吊るすことで、引き出し内のごちゃつきが大幅に減少。開けた瞬間にパッと取れる快適さに感動しました。タオルや手袋は吸盤フックで吊るす

→ タオルバーに何枚もかけると乾きづらいので、吸盤フックで壁に独立して吊るすスタイルに変更。乾きやすく、使ったあとも戻しやすいから自然と片付く仕組みができました。

“浮かせるだけ”で、キッチンの動線が激変する

たとえば、調味料が台に1つ置いてあるだけでも、まな板を動かすときに引っかかったり、掃除のたびにどかす手間が増えたりしますよね。

でもそれを“浮かせる”だけで、台の上が一気にフラットになり、調理スペースとして最大限使えるようになるんです。

収納棚を増やすのは難しくても、「壁」「扉裏」「吊るす空間」といった“今ある空間”を活用する発想だけで、グッと暮らしが快適になります。

子育て中の“落下リスク”にも注意しながら

子どもがキッチンの近くにいることが多い家庭では、浮かせる収納でも安全性を意識することが大切です。

高すぎず、子どもの手が届かない位置を選ぶ

強力なマグネットや粘着フックで落下を防止

ガラスや陶器など割れやすいものは避ける

このように工夫すれば、安全と快適さを両立したキッチン空間が実現できます。

ちょっと浮かせるだけで、台も気持ちもスッキリ。

「もう少し広かったら…」と悩んでいたキッチンが、今あるスペースで十分に感じられるようになりますよ。

10. 「見せる収納」で“お気に入り空間”に

キッチン収納というと、どうしても「いかに隠すか」「どうすればスッキリ見えるか」に目がいきがち。

でも実は、“見せる”ことが片付けのモチベーションになることもあるんです。

私自身、毎日立つキッチンだからこそ、お気に入りのアイテムが目に入るだけで気分が上がることに気づきました。

それからは、「しまう」だけでなく「飾る」という視点も持つようにしています。

わが家で楽しんでいる“見せる収納”の工夫

よく使うマグカップを棚に見せて収納

→ 家族でお気に入りのマグを並べると、それだけでちょっとしたカフェ気分に。来客のときにも選んでもらいやすくなりました。「使う」と「眺める」を兼ねることで、片付けが自然と続きます。季節の布巾やエプロンを飾るように掛ける

→ キッチンペーパーホルダーやフックに、季節の柄の布巾を下げて、ちょっとした模様替え感覚に。エプロンも色や素材にこだわると、毎日の料理がちょっと楽しくなります。お気に入りの保存容器をガラス扉の中へ

→ 以前は見えない場所に詰め込んでいた保存容器も、今は色や素材を統一して“見せる棚”に収納。揃っていると見た目が美しいだけでなく、取り出すたびに嬉しくなるんです。

「見せる」ことで、自然と片付けたくなる空間に

不思議なもので、見せる収納にすると「整えておこう」という気持ちが湧いてきます。

使ったあとも「またきれいに戻そう」と思えるから、片付けを“義務”ではなく“習慣”にできるんです。

さらに、子どもにも「このカップ、飾ってあるやつだよね?今日はこれにする〜!」なんて言われると、「見せてよかった」と実感します。

自分の“好き”を取り入れるだけで、キッチンが特別な場所になる

すべてを出しっぱなしにする必要はないけれど、ほんの一部だけでも“お気に入り”を見せる空間があると、キッチンに立つ気分が変わります。

いつもの収納にちょっと「ときめき」や「遊び心」を加えるだけで、

料理も片付けも、ほんの少し楽しくなる気がしています。

キッチン収納=暮らしを楽しむ道具のひとつ。

そんなふうに思えるようになったのは、“見せる収納”のおかげかもしれません。

まとめ|“使いやすいキッチン”は工夫でつくれる

キッチンって、毎日必ず立つ場所だからこそ、使いやすく整っていると気持ちまで軽くなります。

私も最初は「片付けなきゃ…」という気持ちが重荷だったけれど、収納の仕組みを少しずつ整えることで、家事がラクになり、家族との時間も増えました。

あなたのキッチンにも、ちょっとした工夫で「使いやすくて片付く空間」がきっとつくれます。

まずは1つ、小さなアイデアから試してみてくださいね。